Tanto en la Argentina como en buena parte de los demás países, el estudio del pasado –la historia– tiene lugar en instituciones que forman parte de los sistemas científicos. Ello sugiere, a priori, que la historia es una ciencia sometida a los mismos procedimientos de investigación y verificación que otras disciplinas que integran dichos sistemas y, por ende, parece adecuado que una revista que se llama Ciencia Hoy albergue un artículo sobre la historia.

El lector, sin embargo, podría verse asaltado por dudas. Podría haber tomado conocimiento por los diarios de la creación del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Manuel Dorrego, que no se abocará en exclusividad a la figura del mártir de Navarro sino a la reivindicación de [quienes] como él, defendieron el ideario nacional y popular ante el embate liberal y extranjerizante [el cual] en pro de sus intereses, ha pretendido oscurecerlo y relegarlo de la memoria colectiva del pueblo argentino. Esto lo llevaría a reflexionar acerca de otras tareas que parece adjudicársele a la historia, como reivindicar a personajes y situaciones del pasado, lo que sugiere un propósito pedagógico bastante más amplio que el puramente científico. Y si tiene algunos años recordará las polémicas que en décadas anteriores impulsó una corriente historiográfica denominada revisionismo histórico.

¿DE QUÉ SE TRATA?

En su forma moderna, la disciplina histórica data del siglo XIX. Su índole ha sido debatida en ámbitos académicos desde entonces y, concordantemente, la historiografía ha ido tomando distintas orientaciones, un proceso que tiene algunas particularidades en la Argentina.

Quizá también se vea tentado a pensar que la labor de décadas de los investigadores que integran el sistema científico argentino, en el Conicet, en las universidades o en otros organismos académicos, por acción deliberada o por omisión oscureció y hasta desestimó dimensiones relevantes del pasado argentino, lo que desde luego pondría en cuestión ese mismo sistema.

En igual orden de cosas, el mismo lector podría haberse anoticiado de los miembros del mencionado instituto y advertido que su presidente es médico psiquiatra y novelista, y que entre sus integrantes se cuentan personas que carecen de estudios superiores sistemáticos. Podría entonces legítimamente preguntarse si se necesita alguna habilidad especial para dedicarse a la ciencia histórica, o si ella puede ser practicada por cualquiera que esté interesado en el pasado.

Las disputas sobre el pasado

Comencemos con una comprobación: la historia no es ahora ni ha sido nunca patrimonio exclusivo de un grupo de eruditos especializados. Por el contrario: cualquiera puede acercarse a ella, sea ensayista, literato, periodista, político o una persona corriente. Así ha sido siempre. El prusiano Leopold von Ranke (1795-1886), una de las mayores figuras de la historiografía profesional del siglo XIX, consideró que el griego Tucídides, que había vivido en la segunda mitad del siglo V antes de nuestra era, fue el más grande historiador que jamás existió, y que su Historia de la guerra del Peloponeso era una obra insuperable.

Tucídides, por lo que sabemos de él, fue un destacado político ateniense, un militar poco afortunado y seguramente una persona con la óptima educación no formal que podían tener los notables de su ciudad, pero no un historiador profesional. Sin embargo, algo unía al griego con el prusiano: la búsqueda de lo que llamaban la verdad. Según una frase célebre de Ranke, eso significaba simplemente narrar las cosas como efectivamente sucedieron. Y Tucídides se dirigía a aquellos que quieran saber la verdad de lo sucedido con la advertencia de que su obra había sido construida como un monumento para siempre y no como una farsa destinada a los oyentes de un instante, como una verdad que podía alcanzarse, en palabras de otro gran historiador, el romano Tácito (55-117), sin cólera y con estudio (sine ira et studio). No obstante, muchas cosas diferencian a un historiador antiguo como Tucídides de uno moderno como Ranke. Una crucial es que mientras para el primero la mejor fuente para conocer el pasado eran los testigos presenciales de los sucesos, para el segundo lo eran los documentos escritos.

Pero una vez establecida la verdad o la falsedad de los hechos contenidos en los documentos del pasado, no terminó la labor del historiador. ¿Cómo organizar esos hechos y encontrar, si no sus causas, por lo menos las relaciones entre ellos? Podemos establecer con precisión que un movimiento político llamado nazismo llegó al poder en Alemania, y que luego, entre muchas cosas, llevó a cabo un exterminio masivo de judíos y otros grupos étnicos. Pero, ¿cómo y por qué fue eso posible? En otras palabras, los auténticos problemas históricos no son los de la descripción sino los de la explicación o, si se prefiere, la comprensión. Además, el historiador tiene que desplegar su investigación en forma de relato; tiene que organizar en una narración un conjunto de experiencias humanas y sociales ordenadas en determinada secuencia entre las varias posibles.

En todas esas operaciones hay algo que parece ineludible: el sujeto que conoce el pasado. Ranke se ilusionaba con poder suprimirse y ser alguien sin sentimientos, pasiones ni pertenencias. Tarea imposible y que, de alcanzarse, no garantizaría una buena historia, aunque quizá pueda garantizar una buena crónica. El filósofo e historiador alemán Wilhelm Dilthey (1833-1911) señaló que la gran diferencia entre las ciencias naturales y las que llamaba ciencias del espíritu era que en las primeras el sujeto está escindido del objeto, mientras en las segundas ambos estaban indisolublemente imbricados: el que estudia es parte de lo que estudia. Su contemporáneo Max Weber (1864-1920), más optimista acerca de la posibilidad de un protocolo científico común para los dos tipos de ciencias, admitía, sin embargo, que en el comienzo de toda investigación había algo que no se podía eliminar: los valores del investigador, que orientan sus estudios. Estos luego encuentran su legitimidad en la índole científica de sus procedimientos.

Como puede comprenderse, la imposibilidad de eliminar al sujeto lleva consigo la de eliminar el punto de vista. Ya Johann Chladenius (1710-1759) había observado que el conocimiento del pasado se logra siempre desde una perspectiva en la que están implicados tanto la posición del estudioso como su lugar espacial o social y sus creencias. Y el mismo Chladenius se encargó de establecer la diferencia fundamental entre perspectivismo y partidismo. Sostuvo que el primero era legítimo e imposible de eliminar, y el segundo, abusivo y condenable. La erudición –entendida como la contraposición de los testimonios– permitía poner límites al libre despliegue de las creencias de los autores y fundamentar lo que de otro modo hubiese sido pura arbitrariedad.

La tradición conocida con el nombre de historicismo agregó el condicionamiento del momento histórico en que se encuentra el historiador. Como dijo Benedetto Croce (1866-1952), toda historia es historia contemporánea, con lo que buscó señalar que las preguntas que se le formulan al pasado están siempre vinculadas al presente de quien las formula.

La multiplicidad de perspectivas que resultan de la situación y del momento en que se escribe, a las que hay que agregar –entre otras cosas– las preferencias metodológicas del historiador, generan inevitables polémicas entre los especialistas. En este sentido, los debates actuales en los medios sobre el Instituto Dorrego no son novedad. Pero quizá sea bueno distinguir entre distintos tipos de debates.

Fecundos son aquellos que parten de la discusión sobre qué tipo de ciencia es la historia, cuáles son sus instrumentos cognoscitivos y cuál la validez de los resultados que produce, por ejemplo, las polémicas de fines del siglo XIX y comienzos del XX entre economistas e historiadores, o entre sociólogos e historiadores, o entre historiadores cuyo modelo eran las ciencias físico-naturales (por lo general llamados positivistas) y aquellos que pensaban en cambio que la historia no era una ciencia de leyes ni de generalizaciones, sino que se interesaba por acontecimientos únicos y singulares. Esas querellas nunca han cesado del todo, ni lo harán, ya que la historia se encuentra en una posición ambigua en el ámbito de las ciencias del hombre y de la sociedad.

Esa situación ambivalente, sin embargo, puede ser considerada una ventaja: la historia se encuentra a mitad de camino entre las perspectivas nomológicas (por nomos, ley) de disciplinas como la economía, que aspira a imitar los métodos de las ciencias físico-matemáticas, y las perspectivas hermenéuticas (interpretativas) de las humanidades clásicas. Esas diferencias pueden presentarse esquemáticamente como la contraposición entre explicación y comprensión, o entre causalidad y condicionalidad, o entre legalidad y singularidad (entre nomotético e idiográfico, de idios, individual, particular). Debates todos que en el fondo reposan sobre una discusión más general: ¿existe un único modelo de ciencia, o varios?

Un segundo orden de polémicas está constituido por aquellas que reposan sobre cuestiones interpretativas y acaecen entre contendientes que comparten la misma concepción de la disciplina y similares enfoques metodológicos, nivel de rigor y profundidad erudita. No se trata de que todos los contendientes sean historiadores profesionales o académicos, sino de que entre ellos haya ciertos consensos disciplinares y de prácticas de investigación. Antiguas discusiones sobre los motivos de la caída del Imperio Romano, o más recientes sobre las causas de la Primera Guerra Mundial, o de la Revolución Industrial, son ejemplos de este tipo. Esos acuerdos básicos hacen posible el debate, que parte además de la premisa, como observó el historiador británico Eric Hobsbawm (1917-2012), de que los participantes reputan como válido el mismo tipo de pruebas, y están dispuestos a ser persuadidos por los argumentos de sus contrincantes.

Un tercer tipo de polémicas resulta de desacuerdos fundamentales sobre la forma en que se practica la historia, sobre sus usos y utilidad, pero no los expresa en esos terrenos, sino que lo hace en el de la pura interpretación. No hay ningún interés en preguntar acerca de cómo se llega a las conclusiones ni cómo se las valida. En el mejor de los casos, se busca en el pasado aquellos hechos que sustenten las ideas previas; en el peor, se construye una narración de combate al servicio de una causa presente.

Al respecto, piénsese, en la actualidad, en quienes niegan el Holocausto, o en muchos revisionistas de la interpretación de la guerra civil española, aunque, en realidad, la utilización de la historia como arma de combate ideológico es bastante antigua. Por poner un ejemplo ilustre, Voltaire (1694-1778) –que en algún momento recordó una frase de Bernard de Fontenelle según la cual la historia era simplemente una fábula acordada (une fable convenue)– fue uno de los adalides de la utilización de la historia como instrumento para propagar las luces de la razón contra las tinieblas de la religión y de la superstición, como lo había sido antes Jacques Bossuet (1627-1704) en defensa de la religión. En estos casos no se trata de conocer el pasado, sino de buscar aquel pasado que mejor promueva una política presente ante otra.

Es claro en tales casos que, si el problema es la justeza de la perspectiva ideológica, no parece necesario el debate sobre el método o sobre la evidencia empírica. La evidencia será la que más convenga para construir el relato. La polémica suscitada por la creación del Instituto Dorrego parece corresponder a este tercer tipo y, por ello, es bastante estéril desde el punto de vista científico. Constituye, además, un debate entre personas que no solo practican de manera muy distinta la disciplina, sino que se proponen objetivos diferentes. El hecho de que no pueda dirimirse en revistas científicas, sino en medios de alcance masivo, es buen signo de esa esterilidad.

Entre los debates estériles están también aquellos promovidos en las últimas décadas por quienes sostienen que es imposible conocer el pasado y argumentan que somos capaces de conocer discursos pero no la realidad que subyace en ellos. En sus versiones más extremas, el llamado giro lingüístico (linguistic turn) defiende por vías refinadas la idea de que solo tenemos del pasado una multiplicidad de relatos intercambiables a los que no puede aplicarse ningún criterio de verdad.

Téngase presente que el esquema presentado constituye una simplificación de situaciones más complejas, y que, a menudo, las polémicas entrelazan combinaciones de los anteriores tipos ideales con, además, en muchos casos, motivos personales.

Las polémicas en la historiografía argentina

La historiografía argentina, como cualquier otra, estuvo surcada de polémicas de distintas clases, intensidades y calidades. Nos detendremos en aquellas que a su modo responden a los tipos presentados hasta aquí.

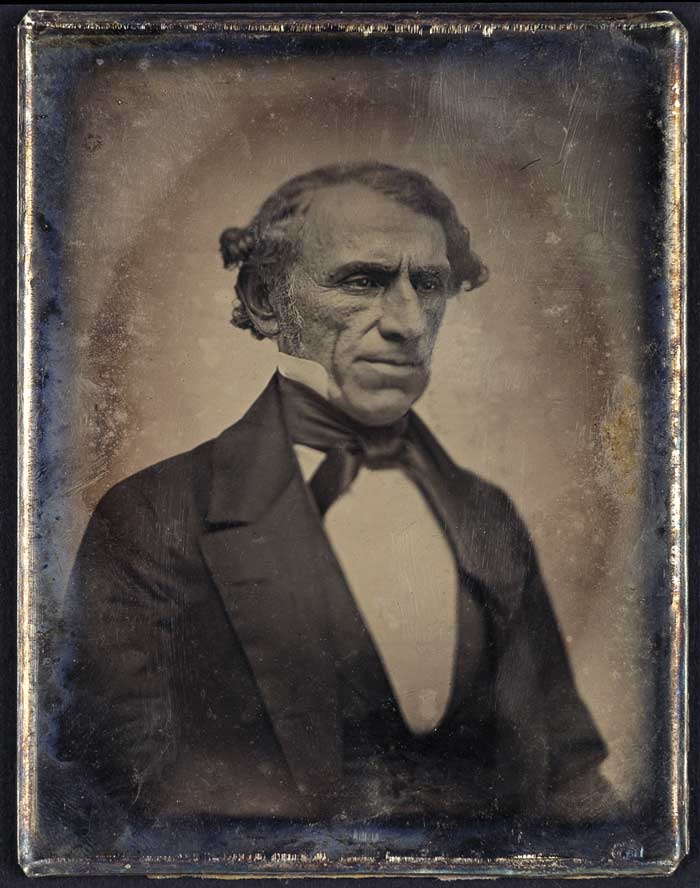

Un primer ciclo de debates tuvo lugar en torno a la interpretación de la Revolución de Mayo y al libro Historia de Belgrano y la independencia argentina de Bartolomé Mitre (1821-1906), cuya primera edición data de 1857 y puede considerarse el punto de partida de la moderna historiografía argentina. Esa polémica se desplegó en las tres décadas que sucedieron a 1860 y participaron en ella, entre otros, Dalmacio Vélez Sarsfield (1800-1875), José Manuel Estrada (1842-1894), Juan Bautista Alberdi (1810-1884) y Vicente Fidel López (1815-1903). De sus discusiones resultaron líneas de interpretación que en buena medida perduran hasta hoy: si la revolución fue producto de causas endógenas o exógenas, si fue hija de procesos de más largo plazo o fruto de las circunstancias e incluso del azar, si resultó un fenómeno único y singular o un movimiento semejante al de otros territorios hispanoamericanos, si su agente decisivo fue el pueblo o lo fueron las elites, si Buenos Aires o el interior.

Los debates promovidos por Dalmacio Vélez Sarsfield (1800-1875), Juan Bautista Alberdi (1810-1884) y José Manuel Estrada (1842-1894) eran interpretativos y metodológicos, pero no reposaban sobre investigación original. Simplemente confrontaban la obra de Mitre en forma ensayística. En cambio, la discusión entre Mitre y Vicente Fidel López (1815-1903) fue un debate en toda regla entre dos contendientes que operaban con similares exigencias eruditas. Ciertamente la Historia de Belgrano de Mitre y la Historia argentina de López son muy diferentes, pero los autores de ambas consideraban que la disciplina histórica se ajusta a ciertas normas y remite a determinados modelos, predominantemente franceses para Mitre, ingleses para López.

Las dos obras enunciadas son un debate implícito entre sus autores. La de Mitre, optimista y progresiva como se suponía debía ser el relato de los orígenes de una nación destinada a un futuro de grandeza; la otra, mucho más ambigua, ya que a una época colonial juzgada mucho más negativamente le sucedía una revolución en la que las contingencias habían desempeñado un papel central y cuyo resultado era, más allá de los propósitos que orientaban a sus dirigentes, un general deterioro de las instituciones, las costumbres y la vida política.

Además, entre 1881 y 1882 Mitre y López discutieron sobre los hechos, las fuentes, los métodos y la naturaleza de la historia en una encendida polémica periodística, reunida en Comprobaciones históricas del primero y Debate histórico del segundo. López defendió las primacía de las fuentes privadas, Mitre la de las públicas; López se inclinó por el uso de esquemas filosóficos para la construcción de la historia, Mitre enfatizó el cometido prioritario de la erudición, con la filosofía de la historia al final y no al principio; López consideró que no se podía eliminar el punto de vista del autor y el momento en que escribía, Mitre sostuvo que la historia era un lento proceso acumulativo de conocimientos realizado por estudiosos que implícitamente cooperan hacia el alcance de una verdad final; López sostuvo que los procesos históricos eran universales; Mitre, que eran singulares. Los historiadores profesionales posteriores dieron la victoria a Mitre y a su forma de hacer historia, pero hoy ambos autores dejaron de ser leídos y su polémica terminó olvidada.

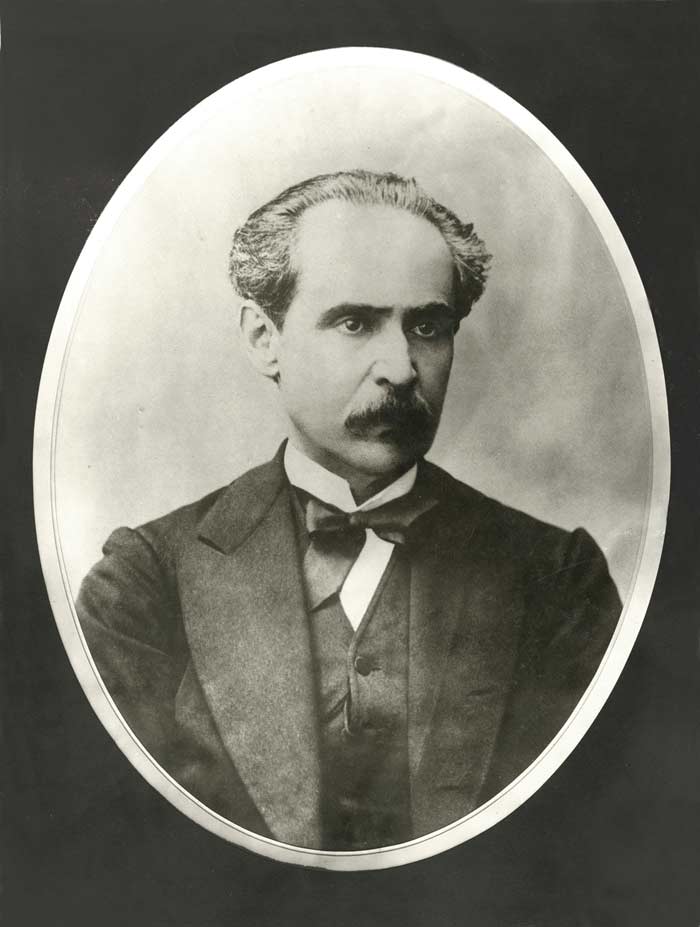

Mucho más eco y supervivencia tuvo la potencial polémica de Mitre con Adolfo Saldías (1849-1914). El tema central de Saldías no era Mayo sino Juan Manuel de Rosas (1793-1877). En una obra cuyo primer volumen apareció en París en 1881 con el título de Historia de Rozas, luego mudado a Historia de la Confederación Argentina, Saldías planteó cuestiones que con los años hicieron suyas los revisionistas, y que ciento cincuenta años después repiten los nuevos revisionistas como una letanía, aunque sin la frescura, la buena pluma y la erudición del autor original, que se basó en una enorme masa documental, en parte debida a la generosidad no desinteresada de Manuelita Rosas. Saldías no buscaba discutir con Mitre sino congraciarse con él, porque lo estimaba como político y más aún como historiador, pero Mitre rechazó el convite e indicó que la época de Rosas, contra cuyo recuerdo se había construido la Argentina moderna, no debía ser revisada.

La propuesta de Saldías, como escribió en un prólogo en 1888, era escribir la historia de la Confederación Argentina movido por el deseo de transmitir a quienes quieran recogerlas las investigaciones que he venido haciendo acerca de esa época que no ha sido estudiada todavía y de la cual no tenemos más ideas que las de represión y de propaganda. Lo hizo buscando la verdad histórica con absoluta prescindencia de esas ideas que tuvieron su oportunidad en los días de lucha y su explicación en la efervescencia de las pasiones políticas. No se sirve a la libertad manteniendo los odios del pasado.

La defensa de Rosas iniciada por Saldías fue continuada tiempo después por Ernesto Quesada (1858-1934), abogado y profesor universitario que se había formado en parte en Alemania. A él se agregaron David Peña (1862-1930), apologista de Juan Facundo Quiroga y crítico de Domingo Faustino Sarmiento; Samuel Lafone Quevedo (1835-1920), etnógrafo, lingüista y también profesor universitario, vindicador de Francisco Solano López, e incluso el mismo Vicente Fidel López, exaltador de Manuel Dorrego. En otras palabras, todas las figuras que hoy se propone estudiar y reivindicar el Instituto Dorrego ya lo fueron hace más de cien años.

A la lista anterior se puede agregar a Alberdi, con sus condenas al Mitre historiador y al Mitre político; y también caben en la lista los historiadores provinciales que reivindicaron a su respectivo caudillo, y Leopoldo Lugones (1864-1938), admirador del Martín Fierro y defensor del mito ‘bárbaro’ contra la civilización sarmientina. Con ello se concluye que en la Argentina de alrededor del primer centenario ya se habían abierto todas las polémicas que reaparecieron en las décadas siguientes.

Eran discusiones historiográficas, no políticas, ya que existían por entonces ciertos consensos básicos acerca del rumbo de la Argentina y las disputas sobre el pasado se relacionaban solo en forma limitada e indirecta con miradas alternativas sobre el presente. Todos –con matices, desde luego– coincidían en el orden jurídico inaugurado por la Constitución de 1853 y no mostraban hostilidad a las ideas de la sociedad liberal, incluidos los católicos. Una excepción era Lugones en quien ya resonaban los ecos de la crisis del liberalismo europeo.

En la década de 1930, sin embargo, aquellas polémicas puramente históricas pasaron a ser predominantemente políticas, al compás de la crisis que, concluida la guerra de 1914, afectó el pensamiento europeo, cuando muchos anunciaban el fin de la democracia y del liberalismo y la llegada de nuevas auroras. En una Argentina incierta sobre su futuro –y por ende sobre su pasado– emergió el mencionado revisionismo histórico. No fue tanto una nueva visión del pasado cuanto una mirada sobre el pasado que avalaba una política para el presente y buscaba justificar diferentes perspectivas hacia el futuro.

El pequeño libro publicado por los hermanos Julio (1899-1982) y Rodolfo Irazusta (1897-1997) en 1934, La Argentina y el imperio británico, fue una obra emblemática de esa corriente. Su centro fue el tratado Roca-Runciman, de 1933, y las negociaciones que llevaron a él. A ese núcleo central los autores agregaron una sección que llamaron ‘Historia de la oligarquía argentina’, en la cual buscaron explicar lo que consideraban una claudicación de las clases dirigentes por su carácter culturalmente extranjerizante.

Ese fue el comienzo de la saga revisionista, que se prolongó durante décadas hasta hoy. Sus antagonistas y el objetivo principal de sus polémicas fueron los integrantes de la nueva escuela histórica, formada por historiadores académicos que ocuparon las instituciones públicas de enseñanza superior, en especial luego de la reforma universitaria de 1918. La figura más relevante del grupo fue Ricardo Levene (1885-1959) y su institución emblemática, la Academia Nacional de la Historia, creada en 1938. Contra ella los revisionistas fundaron el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Los argumentos revisionistas hablaban de una historia oficial, que, en la expresión de Ernesto Palacio (1900-1979), consideraban una historia falsificada.

No es este el lugar para analizar la historia del revisionismo, que tuvo éxitos modestos mientras permaneció anclado en los ambientes nacionalistas, y logró mucho más público luego de su vinculación con el peronismo, hecho que no ocurrió durante los primeros gobiernos de Juan Domingo Perón sino luego de su caída. Desde entonces sus acciones subieron y bajaron a la par de ese movimiento político, y a sus temas clásicos de la década de 1930, cercanos al autoritarismo nacionalista, se agregaron otros de corte populista y antiimperialista. Lo nuevo no estaba tanto en la argumentación como en la virulencia y el carácter agresivo del debate.

Los mejores historiadores de esa corriente, como el mencionado Julio Irazusta, Vicente Sierra (1893-1982) y Fermín Chávez (1924-2006), buscaron fundamentar el debate en la erudición documental. Así, algunas de las polémicas que promovieron fueron beneficiosas, aunque ellos no fuesen historiadores profesionales sino aficionados interesados por el pasado con un propósito más político que histórico. En cierto sentido, algunos historiadores de la nueva escuela y algunos revisionistas operaban en el mismo registro historiográfico: interés predominante por la historia política y argumentación sobre la base de fuentes públicas

Pero no fue así en la mayoría de los casos: en el revisionismo existió una fuerte tendencia al ensayismo sin erudición y, además, cierta ambigüedad al creer que había una verdad histórica (presupuesta por la expresión historia falsificada) y, al mismo tiempo, que toda historia tenía propósitos pedagógicos para un proyecto político. Para lo último, no solamente carece de sentido hablar de verdad: tampoco hay justificación para esforzarse en hacer investigaciones originales. En suma, el revisionismo nunca pudo distinguir entre perspectivismo y partidismo.

Paralelamente a las polémicas abiertas por los revisionistas existieron otras que tuvieron muchos menos ecos mediáticos pero mucha más sustancia historiográfica. Fueron aquellas planteadas por historiadores renovadores como José Luis Romero (1909-1977), a partir de mediados de la década de 1930, y sobre todo por varios otros desde la de 1950. Pusieron el debate no en el terreno de la interpretación del pasado sino en el de la fundamentación epistemológica y la metodología histórica. Reaccionaron contra una historia erudita que consideraban banal, descriptiva, privada de legitimidad científica o de justificación existencial. No partían siempre de los mismos presupuestos, pero a todos los impulsaba la búsqueda de nuevas formas de hacer historia, consonantes con una idea más científica y compleja de la actividad.

Para ellos, tanto los historiadores eruditos tradicionales como los revisionistas habitaban un mundo arcaico que debía ser superado por los nuevos enfoques. Algunos, por ejemplo Romero, combinaron, entre otras cosas, las reflexiones de los filósofos alemanes de la historia, como el mencionado Dilthey o Heinrich Rickert (1863-1936), con los enfoques de la historia cultural europea. Otros, como Tulio Halperín Donghi, incluyeron en la amalgama la historia social a la manera francesa, en la línea de Fernand Braudel (1902-1985) y la revista Annales. Así lograron brindar imágenes más complejas tanto de la historia argentina como de la misma historia europea.

En el marco de esa renovación se escribieron grandes libros, desde Revolución y guerra. Formación de una elite dirigente en la Argentina criolla (1972), de Halperín Donghi, a Latinoamérica: las ciudades y las ideas (1976), de Romero. Al mismo tiempo que ellos o, algo después, otros historiadores también brindaron renovadores enfoques de la historia argentina, fuera influidos por la etnografía, como Alberto M Salas, o formados en el extranjero en nuevas modalidades de historia social y política, como Ezequiel Gallo.

Los historiadores renovadores también incorporaron enfoques de disciplinas como la demografía, la economía y la sociología; por ejemplo, recibieron ideas del pensamiento económico del desarrollo elaboradas por Raúl Prebisch (1901-1986) y la CEPAL, y de la sociología de la modernización originada en Gino Germani (1911-1979) y sus seguidores, sobre todo en la década de 1960. Pero a medida que la historia buscaba ser más ‘científica’ en el sentido más banal del término, más se alejaba del gran público deseoso de consumir relatos políticos e ideológicos (y cuanto más escabrosos, mejor). Las historias de la población o de los precios difícilmente cautivaban a grandes auditorios, y las publicaciones que se mantenían en el plano narrativo resultaban poco interesantes para estos porque tenían una complejidad que las alejaba de los deseos de ese público de leer verdades claras y sencillas.

Hemos intentado presentar un escueto panorama de una historia –la de la historiografía argentina– mucho más compleja. Que las cosas son siempre más complejas es el mejor consejo que puede dar un historiador. Pero, dicho esto, digamos también que las polémicas argentinas han tenido su especificidad, derivada de factores como la lenta construcción del campo intelectual de la disciplina, la debilidad de las instituciones argentinas y la poca versación histórica del público general. Es bien conocida la frase de Terenciano Mauro, del siglo II de nuestra era: según la inteligencia del lector es el destino de los libros. El éxito de muchas propuestas no depende tanto de los autores como de los lectores.

Lecturas sugeridas

DEVOTO F y PAGANO N, 2010, Historia de la historiografía argentina, Sudamericana, Buenos Aires.

HARTOG F, 2013, Croire en l´histoire, Flammarion, Paris.

Doctor en historia, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Profesor titular, Facultad de Filosofía y Letras, UBA.

Consultor del Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural, Universidad Nacional de San Martín.