Hablar de República o Nación Argentina solo tiene sentido a partir de 1860. ¿Qué país independiente hubo en estas tierras entre 1816 y esa fecha?

Qué significaba en 1816 constituir una nación libre e independiente

El 9 de julio de 1816, los diputados reunidos en congreso constituyente en la ciudad de Tucumán declararon solemnemente a la faz de la Tierra que es voluntad unánime e indudable de estas Provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los Reyes de España, recuperar los derechos que fueron despojadas, e investirse del alto carácter de una Nación libre e independiente del Rey Fernando VII sus sucesores y Metrópoli. A los pocos días, el acta de declaración de la independencia sufrió una modificación al elaborarse el acta de juramento y agregársele que la independencia se declaraba también frente a toda otra dominación extranjera. Quedaba así consagrado el documento fundacional de nuestra historia.

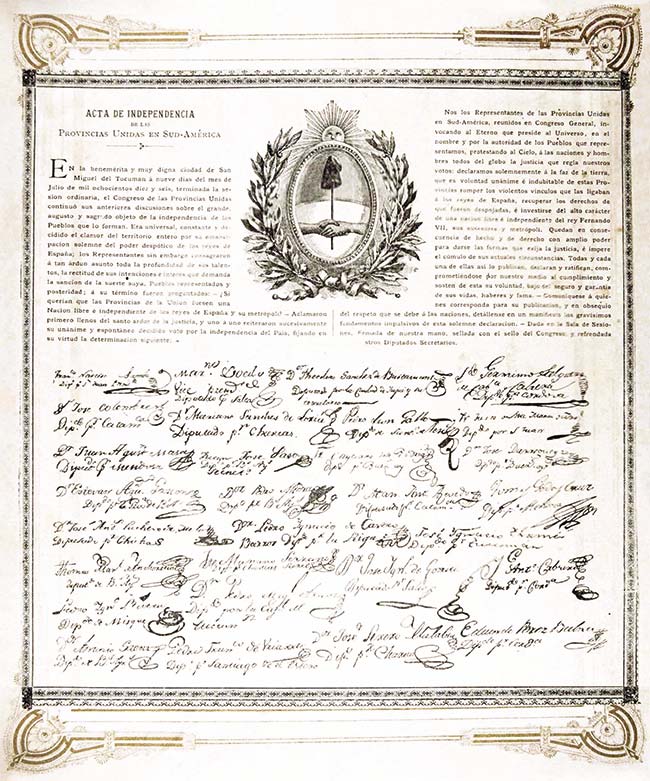

Hoja impresa con el texto del acta de la independencia y las firmas litografiadas de los congresales. No tiene pie de imprenta ni indica lugar y fecha de impresión. Posiblemente se imprimió en Buenos Aires en los primeros años de la década de 1830 y el litógrafo fue el suizo César Hipólito Bacle (1790-1875). El acta manuscrita con las firmas originales se perdió.

Hoja impresa con el texto del acta de la independencia y las firmas litografiadas de los congresales. No tiene pie de imprenta ni indica lugar y fecha de impresión. Posiblemente se imprimió en Buenos Aires en los primeros años de la década de 1830 y el litógrafo fue el suizo César Hipólito Bacle (1790-1875). El acta manuscrita con las firmas originales se perdió.

Pero ¿qué significaba para la época ser una nación libre e independiente? La difusión de esos conceptos a lo largo de los dos siglos transcurridos desde entonces impide a veces comprender las dimensiones y los contextos en los que se produjo el acontecimiento tantas veces celebrado. Al convertirse las naciones en componentes centrales del orden estatal moderno, las declaraciones de independencia se volvieron partes esenciales de las historias nacionales construidas a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, es bien conocido que no todos los Estados modernos surgieron del gesto rupturista que implicaba emanciparse del dominio soberano de una metrópoli, ni todos los que declararon su independencia –desde los Estados Unidos de América, pasando por Latinoamérica, los procesos de descolonización africano y asiático, hasta el más reciente caso de Kosovo– presentan los mismos derroteros. En todo caso, lo que tienen de común las declaraciones de independencia de principios de siglo XXI es que por lo general siguen el guión que se formuló en las Américas desde fines del siglo XVIII y comienzos del XIX. Ese guión incluye la promulgación ritual de la declaración, su presentación al mundo entero –a la faz de la Tierra en nuestro caso– y la invocación al pueblo soberano.

La renovación historiográfica producida en las últimas tres décadas sobre los procesos de independencia americanos se ha encargado de revisar los presupuestos en los que se fundaron las historias patrias. Los nuevos enfoques han cuestionado los conceptos de nación con los que se modelaron esas historias y redefinido las escalas de análisis. Los acontecimientos comenzaron a ser explorados en el marco de las propias categorías territoriales y políticas en las que nacieron –monarquías, imperios, metrópolis, colonias– y se despojaron de las que, muy tortuosamente, constituyeron varias décadas después el punto de llegada, es decir, los Estados nacionales modernos. En este sentido, existe amplio consenso en la comunidad académica de historiadores acerca de la necesidad de cuestionar las versiones canónicas que, aunque remozadas por ciertas perspectivas que se postularon como ‘revisionistas’, continúan teniendo vigencia en el sentido común de la ciudadanía.

El concepto de independencia en una torre de Babel

Si regresamos a la pregunta formulada al comienzo acerca de qué significaba en esa época ser una nación libre e independiente, necesitamos tener en cuenta los aportes realizados desde entonces tanto por la historia conceptual como por la historia política e intelectual. A pesar de que uno de los puntos que conforman el guión de las declaraciones de independencia a lo largo de los dos últimos siglos es la invocación al pueblo soberano, no resultan obvios ni unívocos los significados que asumieron los conceptos de independencia y de soberanía entre 1776 y 1825, lapso que suele denominarse ‘la era de las declaraciones’.

A fines del siglo XVIII irrumpió la novedad del lenguaje de la independencia para describir las relaciones entre Estados soberanos. El acta de nacimiento de esta transformación semántica fue la declaración de independencia de los Estados Unidos de América, el 4 de julio de 1776. Ella dotó de un nuevo significado al vocablo ‘independencia’, el de atributo determinante de un Estado o nación entre otros Estados y naciones. Si bien, de allí en más, el concepto comenzó a ser usado en los escritos jurídico-políticos con el significado que tiene hoy, a principios del siglo XIX la asociación del concepto de independencia con el principio de autodeterminación fundado en la soberanía popular seguía siendo circunstancial.

Esto es así porque el concepto de soberanía, que remitía al poder de mando o autoridad suprema en una comunidad política, también estaba experimentando profundas mutaciones. La soberanía de los reyes fundada en el principio teológico del derecho divino se vio enfrentada por una nueva ficción representativa: que el titular de la soberanía era el pueblo, y que su ejercicio se delegaba en un grupo de representantes. A su vez, la expansión del principio de soberanía popular habilitó reclamos de muy diversos sujetos territoriales que, en nombre de naciones, Estados, ciudades, pueblos o provincias, aspiraban a ejercer el poder político de manera independiente.

En el mundo hispánico, el uso del vocablo ‘independencia’ se hizo cada vez más frecuente a partir de 1808, pero estuvo inmerso en un contexto semántico muy móvil y polisémico. Las razones que explican sus variaciones no derivan solo de la novedad que impuso el caso norteamericano sino, también, de los avatares que experimentaron los procesos de independencia hispanoamericanos. Estos últimos no nacieron de proyectos largamente concebidos por grupos criollos dispuestos a romper con la dominación española –según la imagen forjada por las historias patrias tradicionales– sino de la profunda crisis que sufrió la monarquía a partir de 1808, la cual comenzó con la ocupación napoleónica de la península ibérica, la abdicación de los Borbones y la designación de José Bonaparte para ocupar el trono vacante.

Las abdicaciones pusieron en entredicho la cuestión de la soberanía. El cuerpo físico del rey no había muerto sino que estaba cautivo en Bayona, en poder de Napoleón, pero había renunciado al cuerpo político de la Corona. Se trataba de una situación inédita en la larga historia de las monarquías europeas y por tal razón no estaba contemplada en las leyes fundamentales que las regían. El vacío legal abrió diferentes alternativas a ambos lados del Atlántico. La disputa en torno a dónde debía recaer la soberanía enfrentó a los actores colectivos que, en las diversas regiones del orbe hispánico, encarnaron propuestas muy variadas.

En España se produjo inmediatamente la formación de juntas locales que denunciaron como ilegales las abdicaciones, desconocieron a José Bonaparte, declararon la guerra a Francia y juraron tutelar provisoriamente la soberanía real, que asumieron en ‘depósito’. Esas juntas confluyeron en la formación de la Junta Central que procuró gobernar todo el Imperio en nombre del rey ausente, hasta que el avance de las tropas francesas la obligaron a disolverse y a formar el Consejo de Regencia, que terminó convocando a Cortes Constituyentes en septiembre de 1810 para resolver por la vía constitucional la crisis abierta en 1808.

En América, la generalizada lealtad al monarca y a la Junta Central comenzó a resquebrajarse en 1810, cuando arribaron las noticias del avance francés en Andalucía. A partir de allí comenzaron a formarse juntas en distintas ciudades para asumir el gobierno. En nombre del derecho de ‘retroversión de la soberanía a los pueblos’, esas primeras juntas americanas juraron fidelidad a Fernando VII, prometieron tutelar su soberanía real y desconocieron tanto al Consejo de Regencia como a los magistrados coloniales. Las autoridades peninsulares las declararon rebeldes y así dio comienzo un proceso revolucionario que dividió a América entre sectores leales a las autoridades metropolitanas y sectores insurgentes.

En ese comienzo plagado de proclamas, actas y petitorios que tuvo lugar en los distintos rincones de los dominios españoles –desde Nueva España hasta el Río de la Plata–, no hubo inmediatas declaraciones de independencia que rompieran los lazos con la metrópoli y con la monarquía. Las primeras de esas declaraciones se registraron en Venezuela y Cartagena en 1811, pero fueron la excepción y no la regla, y no pudieron establecer Estados independientes de manera definitiva hasta mucho más tarde, cuando las guerras desatadas entre las fuerzas patriotas y las realistas terminaron con el triunfo de las primeras.

En ese escenario de luchas y conflictos, la voz ‘independencia’ comenzó a circular profusamente con significados diversos en la medida en que su uso hacía referencia a proyectos también diversos. Como suele ocurrir durante los momentos de grandes cambios históricos, los desajustes entre las palabras y las cosas se deben a la necesidad de utilizar las palabras disponibles para nominar procesos nuevos. En este caso, el vocablo ‘independencia’ podía referir a posiciones que oscilaban desde la sumisión total a la metrópoli –donde se defendía la independencia del yugo francés–, pasando por situaciones intermedias de reclamo de autogobierno sin pretender el uso pleno de la soberanía ni romper con la monarquía, hasta las más radicales que postularon la independencia definitiva siguiendo las huellas del caso norteamericano. A su vez, el concepto podía remitir al principio de reconocimiento de igualdad de derechos entre reinos o provincias de una misma monarquía o a la disputa desatada entre ciudades o provincias que buscaban emanciparse de sus antiguos centros de poder territorial. Esta variedad de situaciones se manifestó con distintos ritmos según la correlación de fuerzas de cada región del Imperio.

Del mito de los orígenes a los hechos

En medio de esa torre de Babel, el problema central no era meramente lingüístico o, en todo caso, expresaba los dilemas experimentados a partir de la crisis de 1808. La tarea del historiador consiste en detectar los sentidos que subyacen a los usos del lenguaje en los documentos del pasado y los cursos de acción que los actores postulan, desatan o intentan controlar con ellos.

Las actas fundacionales de las historias patrias presentan un problema adicional, porque a la dificultad para interpretar los idiomas hablados por los actores que protagonizaron los acontecimientos se suma la que deriva de los utilizados por los historiadores posteriores, empeñados en crear los mitos de origen de nuestras naciones modernas. Las imágenes que colocaron a las independencias como puntos de partida de las revoluciones borraron, pues, las ambigüedades que exhiben los complejos procesos cuya culminación fue la definitiva ruptura del Imperio español.

Puestas así las cosas, es oportuno regresar sobre la independencia proclamada el 9 de julio de 1816 en Tucumán para destacar tres cuestiones fundamentales. La primera es recordar un dato obvio: habían transcurrido seis años desde el acta del 25 de mayo de 1810, cuando se estableció la primera junta de gobierno autónoma en nombre de Fernando VII. ¿Por qué se esperó tanto tiempo para concretar el gesto definitivo de ruptura? Sencillamente porque quienes lo apoyaban eran minoritarios y no contaban con el poder suficiente para imponerlo en el juego de fuerzas políticas que intentaban gobernar el territorio del virreinato del Río de la Plata.

Durante ese lapso se discutieron distintas alternativas acerca de qué hacer frente a la metrópoli, y si bien la que propugnaba la independencia fue ganando terreno a partir de 1812, la restauración de Fernando VII al trono en 1814 congeló las posiciones más radicales por casi dos años. Mientras tanto la guerra seguía su curso y el general José de San Martín reclamaba la declaración de la independencia para que dicha guerra dejara de ser considerada una simple insurgencia y encuadrara en el marco jurídico del derecho natural y de gentes, que regulaba las relaciones internacionales de la época.

Así, la urgencia por concretar la declaración respondió más a razones bélicas que políticas, en un contexto continental en el que las revoluciones parecían definitivamente perdidas por el avance de los ejércitos realistas. Los refuerzos enviados desde la metrópoli a Venezuela y Nueva Granada en 1815, y la voluntad del monarca de restaurar el orden absolutista en sus dominios obligaban a reconducir la empresa bélica hacia una guerra reglada. En esa frágil situación era fundamental no solo la formal declaración sino su promulgación ritual y su presentación al mundo entero. Los diputados del Congreso admitieron que eran necesarias todas las exteriorizaciones posibles de adhesión a la independencia y por ello decidieron imprimir 3000 ejemplares del acta –1500 en castellano, 1000 en quichua y 500 en aimara– para difundirla en todos los puntos del país y exigir su juramento por parte de todas las corporaciones civiles y eclesiásticas de cada provincia.

La segunda cuestión remite a la pregunta acerca de cuál era la región que quedaba comprendida en el nuevo orden jurídico independiente. El acta de julio declaraba la independencia de las Provincias Unidas de Sud América. Esa grandilocuente expresión, a la vez que afirmaba una identidad americana, reflejaba las ambigüedades del momento y la profunda incertidumbre acerca de cuál sería la geografía que finalmente quedaría incluida en ella. El incierto contorno que habría de adquirir la nueva entidad política proclamada en 1816 no dependía solamente del futuro derrotero de la guerra de independencia sino, también, de la capacidad de negociación de las elites para alcanzar un acuerdo estable bajo una forma de gobierno consensuado con regiones disidentes que también afirmaban su derecho a la autonomía y al autogobierno. A esa altura, la disputa entre posiciones centralistas y confederacionistas, nacida poco después de 1810, había llegado a su culminación con el avance de las fuerzas federales de José Gervasio Artigas en las provincias del litoral que, por sus disidencias con el gobierno central con sede en Buenos Aires, no estaban representadas en el Congreso.

La tercera cuestión fundamental deriva de la anterior: el acta del 9 de julio no declaró la independencia de la Argentina sino de la de un conjunto de provincias que podía variar su composición y su número en el futuro. El concepto de nación que invocaba la declaración de 1816 se inscribió en el uso de la época, que remitía a una comunidad política regida por las mismas leyes. Las naciones podían por lo tanto conformarse según los pactos que contrajeran diversos cuerpos territoriales, y estos se consideraban libres de consentir dichas uniones o de no hacerlo. La nación de esta época no venía definida por el principio de nacionalidad –introducido más tarde por el romanticismo–, según el cual una comunidad caracterizada por ciertos rasgos étnicos podía reclamar sobre la base de ellos el derecho a ser un Estado independiente.

Así, pues, del virreinato del Río de la Plata con capital en Buenos Aires surgieron cuatro Estados-nación en circunstancias muy variadas. Bolivia se conformó como país en 1825 y su independencia significó romper los lazos no solo con España sino también con Buenos Aires. Algo similar ocurrió con Paraguay, cuya acta de independencia data de 1842. En ella se afirma que nuestra emancipación e independencia es un hecho solemne e incontestable en el espacio de más de treinta años y que durante este largo tiempo y desde que la República del Paraguay se segregó con sus esfuerzos de la metrópoli española para siempre; también del mismo modo se separó de hecho de todo poder extranjero. La categoría de poder extranjero incluía no solo a las potencias europeas sino, también, al gobierno establecido en 1810 en Buenos Aires.

En el Uruguay, la primera declaración formal de independencia es de 1825 y estuvo destinada a proclamar su emancipación del Imperio del Brasil y su unión con las Provincias Unidas del Río de la Plata. Solo tres años después, como producto del tratado de paz que puso fin a la guerra entre las provincias rioplatenses y el Brasil, se creó la República Oriental del Uruguay. Por su lado, la Argentina se conformó como un Estado unificado después de 1860, al concertarse la unión en una misma república de las catorce provincias que vivieron durante esas décadas una vida política autónoma reunidas bajo un laxo vínculo confederal.

Un debate siempre abierto

Al comienzo mencionamos el consenso más o menos general que existe actualmente entre los especialistas en los procesos de independencia hispanoamericanos en cuestionar las tradicionales interpretaciones modeladas sobre matrices nacionalistas. Sin embargo, esto no significa que dicho consenso incluya todas las dimensiones de la cuestión. Las disidencias forman parte de la comunidad académica de historiadores y se expresan en una diversidad de enfoques y perspectivas. Las periodizaciones del proceso son objeto de debate como lo son también los énfasis que se colocan al interpretar el origen de las revoluciones.

En esta dirección, algunas de las controversias giran en torno al papel que desempeñó la experiencia colonial en los cursos de acción posteriores a 1810. Por un lado están quienes sostienen que fue la peculiar naturaleza de la crisis monárquica española lo que desató el proceso de fragmentación de la monarquía y llevó a las independencias; por otro lado, otros consideran que el énfasis puesto en la crisis de 1808 devalúa el papel que tuvieron las experiencias de sometimiento y desigualdad impuestas por el régimen colonial. Como en toda controversia –y las historiográficas no son una excepción a la regla–, los grandes argumentos muchas veces generalizan, engloban posiciones y desestiman los matices. No obstante, el debate sigue abierto y su fertilidad reside en alimentar nuevas exploraciones y compulsas documentales, pero sobre todo en colocar nuevas preguntas en la agenda de investigación.

Galería del fondo del primer patio, al que daba el salón de la jura. Foto de Ángel Paganelli, 1869.

Galería del fondo del primer patio, al que daba el salón de la jura. Foto de Ángel Paganelli, 1869. Frente que reemplazó al de la casa colonial en 1875, cuando gran parte de ella fue demolida (sin afectar el salón de la jura) y en el predio se instaló el Correo. La foto data de alrededor de 1885

Frente que reemplazó al de la casa colonial en 1875, cuando gran parte de ella fue demolida (sin afectar el salón de la jura) y en el predio se instaló el Correo. La foto data de alrededor de 1885 Interior del salón de la jura hacia 1900. Foto Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados, AGN.

Interior del salón de la jura hacia 1900. Foto Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados, AGN. Exterior del salón de la jura hacia 1910, cuando era lo único que se conservaba de la casa original y lo protegía un edificio conocido por el templete, dentro del cual se tomó esta fotografía.

Exterior del salón de la jura hacia 1910, cuando era lo único que se conservaba de la casa original y lo protegía un edificio conocido por el templete, dentro del cual se tomó esta fotografía.

La casa de la independencia en plena labor de retrotraerla a su apariencia colonial, 1943.

La casa de la independencia en plena labor de retrotraerla a su apariencia colonial, 1943.