El activismo de la diversidad sexual se ha incorporado a la vida política argentina y produce cambios en la comprensión que la sociedad va teniendo de sí misma.

En los últimos años hemos asistido en la Argentina a una serie de reformas legislativas que brindaron reconocimiento a gays, lesbianas, travestis y transexuales. La Argentina se convirtió, gracias a ellas, en uno de los pocos países del mundo que brinda tratamiento equitativo a las parejas homosexuales. También permite el cambio de nombre y sexo en los documentos de identidad sin someter a quienes los solicitan a evaluaciones médicas o judiciales.

Estas transformaciones han sorprendido a muchos en un país que por lo general creía ser machista y homofóbico. La atención de esta nota se orienta hacia quienes, en años de lucha y militancia, propugnaron esos cambios, aunque muchas veces no llegaron a verlos. La historia del activismo de la diversidad sexual en la Argentina permite comprenderla como parte de un proceso de largo alcance, en el que la movilización de los grupos nombrados se mezcla y superpone con sucesos políticos de más amplio espectro: la democratización, los cambios en las funciones del Estado, las redefiniciones internas del peronismo y la crisis de fines de 2001, todo lo cual ayuda a entender una historia que sigue escribiéndose.

Después de los duros años de dictadura

En la Argentina, la politización de las identidades sexuales data de fines de la década de 1960 e inicios de la de 1970, cuando se organizaron los grupos iniciales de defensa y reivindicación de la disidencia sexual. Entre las primeras organizaciones de homosexuales se contó Nuestro Mundo, creada en 1969 por militantes comunistas expulsados del partido por su condición sexual. Algunos de ellos confluyeron en 1971 en el Frente de Liberación Homosexual, grupo que se acercó a las filas del peronismo, el que no los recibió del todo bien. En el lesbianismo existió una tradición de reivindicaciones, ligada a movimientos feministas cuyos grupos paradigmáticos en la década de 1970 fueron la Unión Feminista Argentina y el Movimiento de Liberación Femenina.

La dictadura militar que detentó el gobierno entre 1976 y 1983 –llamada entonces Proceso de Reorganización Nacional– obstaculizó la acción de esas organizaciones y generó una ruptura en la trayectoria de su activismo. Perseguidos por su condición sexual o genérica y muchas veces, además, por sus actividades políticas, gremiales, académicas o profesionales, muchos homosexuales, lesbianas y travestis sufrieron la represión del Estado: fueron detenidos en comisarías, cárceles o centros clandestinos, y otros desaparecieron y continúan desaparecidos. Algunos se refugiaron en el exilio o en el ocultamiento. El informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, publicado como Nunca más (Eudeba, Buenos Aires, 2006), no relevó específicamente la suerte de personas homosexuales, por lo que no existen precisiones sobre su cantidad y la modalidad de su persecución. Para registrar esos casos, en 2011 se creó el Archivo de la Memoria de la Diversidad Sexual, en el marco del Instituto Espacio de la Memoria.

A partir de la restauración del régimen constitucional en 1983 tuvieron lugar varios acontecimientos que conformaron un escenario diferente para el activismo de la diversidad sexual: la expansión de diversos movimientos de defensa de los derechos civiles, la politización de la intimidad a partir de las reivindicaciones feministas, debates en torno a la patria potestad compartida y el divorcio vincular, más la creciente visibilidad de la diversidad sexual debida a los reclamos de intervención estatal de algunos de estos grupos por la difusión del VIH/SIDA.

En el nuevo contexto democrático se hizo posible reclamar que cesaran la discriminación y la represión, y se abrió el acceso a apoyos internacionales, tanto financieros como de otro tipo. Como señaló Ernesto Meccia en una publicación que se incluye entre las lecturas sugeridas, entre los reclamos exteriorizados en los años inmediatamente posteriores a 1983 por los grupos que nos ocupan se contaron el cese de las razias policiales en sus lugares de reunión, de la discriminación en los ámbitos de trabajo, de las detenciones extorsivas en las calles, de la prohibición de entrar en albergues transitorios, de la penalización por circular en público con ropas del sexo opuesto y de la clausura de locales bailables.

Si bien el discurso de derechos humanos permeaba entonces la sociedad y potenciaba alianzas entre organizaciones, el clima de represión y hostigamiento para con lesbianas y homosexuales se mantenía. En 1984, luego de una fuerte razia policial se convocó a una asamblea en la discoteca Contramano, en la que se creó la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), la que se autocalificó de organización de derechos humanos y adoptó como lema ‘El libre ejercicio de la sexualidad es un derecho humano’.

Esta primera consigna de la nueva entidad expresó la idea de que la homosexualidad es una de las posibles variantes de la sexualidad, e inscribió las demandas de los grupos a los que nos hemos venido refiriendo en el campo más general de los derechos humanos. En un documento de la década de 1980 sostuvo:

La discriminación a causa de nuestra sexualidad trae aparejado el surgimiento de los movimientos de liberación sexual […] que deben ser entendidos como movimientos de afirmación a partir de la sexualidad en la que estamos plantados, pero a la que, finalmente, desbordan. Toda minoría sexual discriminada, oprimida y reprimida (como nosotros, los homosexuales) parte de la sexualidad en la que se trata de colonizarla para llegar, en definitiva, a otras afirmaciones, reinventando un propio tipo de existencia política, económica, ética y cultural.

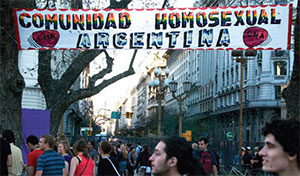

Marcha de orgullo gay en Buenos Aires el 17 de noviembre de 2007. Adviértanse las siglas LGBT (por lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros) en la bandera blanca que enarbola la persona del centro. Foto Wikimedia Commons

Marcha de orgullo gay en Buenos Aires el 17 de noviembre de 2007. Adviértanse las siglas LGBT (por lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros) en la bandera blanca que enarbola la persona del centro. Foto Wikimedia Commons

En sus primeros años de vida, la CHA procuró mostrar que los homosexuales estaban presentes en todos los ámbitos sociales, y destacar las similitudes entre homosexuales y heterosexuales. Destacó que las aspiraciones y preocupaciones de los primeros estaban en sintonía con las del resto de la sociedad, y se inscribían en un pasado compartido por personas que, en palabras de uno de sus dirigentes, Carlos Jáuregui, transitamos junto a usted los duros años de dictadura.

Las demandas de la época giraban en torno a derechos negativos, es decir, aquellos que no exigen acciones particulares sino que protegen a las personas de la intervención estatal o de instituciones diversas, como empresas, entidades religiosas u organizaciones médicas. Los reclamos podían sintetizarse en la insistencia de que el Estado no se entrometiera en prácticas que no afectasen el orden público. Las banderas enarboladas fueron el fin de la discriminación, de la represión y de las persecuciones. El camino para llevar adelante esas reivindicaciones fue hacer visibles a los damnificados, ante el Estado, los partidos políticos, los medios de comunicación y la sociedad en general.

VIH, sida y desatención estatal

Hacia mediados de la década de 1980, un nuevo desafío influyó de manera definitiva –y no desprovista de contradicciones– en el movimiento de la diversidad sexual: la difusión del VIH y del sida. Sus primeros efectos fueron el desconcierto, el terror y la discriminación; más tarde se pusieron en marcha los tratamientos y las campañas de prevención y de defensa de los derechos de las personas afectadas.

Las respuestas comunitarias a la epidemia implicaron nuevos vínculos de las organizaciones de la diversidad sexual con el Estado, negociados en el marco de las políticas neoliberales de la época. Así, muchas agrupaciones se convirtieron en prestadoras de servicios de prevención y procuraron adoptar las formas jurídicas y administrativas de las organizaciones no gubernamentales profesionalizadas y, en algunos casos, despolitizadas. Según palabras citadas en una de las lecturas sugeridas (Figari et al., 2008), la organización no gubernamental o ONG

…devino la matriz institucional por excelencia de las organizaciones homosexuales, particularmente las dedicadas a la prevención del sida […] híbrido de ente paraestatal, organización filantrópica, club, grupo de presión y empresa de servicios, tuvieron su auge a partir de las reformas neoliberales de las décadas de 1980 y 1990.

A la vez, el sida contribuyó a que temas de los que no se hablaba fueran incorporados a las agendas públicas. Gays y lesbianas se hicieron visibles en la prensa escrita y en la televisión para hablar de la epidemia, y para poner rostro y voz a historias que por primera vez comenzaron a contarse en primera persona en los medios. La epidemia también aceleró el debate sobre el estatus jurídico y sobre la protección social de parejas no casadas y de parejas homosexuales. Como un ejemplo entre tantos, el informe anual de 1998 de la Comunidad Homosexual Argentina relata el caso de una pareja homosexual que había convivido durante casi diez años, al cabo de los cuales falleció uno de sus integrantes. En esas circunstancias, el sobreviviente se vio muy limitado para hacer valer ante los hermanos del otro los que consideraba sus derechos sobre los bienes que habían sido de ambos.

En esos años se presentaron los primeros proyectos de ley para brindar reconocimiento legal a esas parejas. El mencionado Jáuregui afirmó en la prensa: Años atrás, la represión policial era nuestra principal preocupación. A partir de la epidemia del sida, nuestro mayor problema es la herencia (entrevista en Página 12 aparecida el 14 de febrero de 1994, citada por Mabel Bellucci).

Marchas y contramarchas

En la década de 1990 se produjo también la formalización jurídica de las organizaciones de la diversidad sexual. En 1992, luego de una larga batalla judicial llevada adelante con apoyo de entidades internacionales, la Comunidad Homosexual Argentina obtuvo personería jurídica como asociación civil sin fines de lucro. Ese derecho le había sido denegado por la Inspección General de Justicia en 1989 con el argumento de que no contribuía al bien común. La Cámara de Apelaciones y un primer fallo de la Corte Suprema avalaron esa postura. Posteriormente, una manifestación de protesta en los Estados Unidos en ocasión de una visita del presidente Carlos Saúl Menem, organizada por activistas de ese país (incluidos varios argentinos que se habían refugiado allí durante el gobierno militar), precipitó su otorgamiento.

A la vez, esa década estuvo signada por la emergencia de nuevos grupos, algunos integrados por personas con otras identidades sociosexuales, como travestis o transexuales, que comenzaban también a organizarse y agruparse. Una protagonista de esa diversificación, la activista travesti Lohana Berkins, manifestó, según se cita en una de las lecturas sugeridas (Maffía):

En la década de 1990, cuando las travestis comenzamos a alzar nuestra voz en público y a organizarnos, decidimos que una de las primeras cuestiones en las que teníamos que concentrar nuestros esfuerzos colectivos era en resignificar el término travesti, que hasta el momento tenía connotaciones negativas […] como sinónimo de sidosa, ladrona, escandalosa, infectada, marginal. Nosotras decidimos darle nuevos sentidos [vinculados] con la lucha, la resistencia, la dignidad y la felicidad.

En 1992 se realizó la primera marcha gay y lésbica en Buenos Aires, que reunió a unas trescientas personas, algunas con sus rostros tapados por máscaras, ya que no querían ser reconocidas por superiores o colegas de trabajo, familiares u otros. Desde entonces esas marchas tienen lugar cada año y se repiten en cada vez en más ciudades del país. Constituyen el momento de mayor visibilidad del movimiento y evidencian la existencia de redes entre personas y organizaciones. Esta permanencia de un vínculo mediante lazos de solidaridad y la organización de acciones en momentos de conflicto muestran que la comunidad construye un nosotros para la acción colectiva.

Sin embargo, es un nosotros no exento de tensiones y conflictos, generados, por ejemplo, por adquirir una representación política legítima para actuar ante el Estado, ante organizaciones nacionales e internacionales y ante los mismos miembros de las comunidades sexuales. Esas tensiones se vieron incrementadas durante la década de 1990 y los primeros años de la siguiente por las contradicciones que percibían los grupos que –sin acuerdo unánime– se terminaron llamando LGBT (por lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros). Por un lado, la Constitución y la Ley de Unión Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otros instrumentos, dieron cierto reconocimiento jurídico a gays y lesbianas, y la CHA accedió a la personería jurídica. Por otro lado, sin embargo, otros grupos, como las travestis, continuaban siendo objeto de represión por parte de las fuerzas públicas y de una sistemática discriminación y violación de derechos.

En las provincias, en los partidos políticos y en el Estado

El nuevo siglo se inició en la Argentina con la crisis económica y política de 2001, que culminó con el estruendo de las cacerolas y el ‘que se vayan todos’. Ese contexto de descrédito de las instituciones llevó a los movimientos sociales a incorporarse de varias maneras a la vida política formal, algo en que también participó el activismo de la diversidad sexual. Lo hizo articulándose con actores sociales como las asambleas barriales y los movimientos territoriales, así como estableciendo vínculos con partidos políticos, los cuales comenzaron a incluir estas nuevas temáticas en sus programas, hasta entonces ajenos a ellas.

Para el movimiento LGBT fueron años de crecimiento y expansión. Sus organizaciones adquirieron protagonismo en cada vez más provincias, se reunieron en federaciones y se vincularon entre ellas por los nuevos canales de comunicación, que les permitieron compartir experiencias, denuncias y discusiones. Esta creciente federalización del activismo de la diversidad sexual resultó crucial, por ejemplo, cuando se discutió la Ley de Matrimonio Igualitario, especialmente cuando el debate pasó a la cámara de senadores y se realizaron audiencias públicas en varias provincias. En esa ocasión los activistas locales llamaban a los senadores de la provincia y les hacían sentir que tenían que dar explicaciones a la gente sobre cómo votarían.

A pesar de que varios de los primeros grupos de homosexuales surgieron en el marco de organizaciones comunistas o del peronismo, sus lazos con dichas entidades políticas no se mantuvieron. Las relaciones entre el movimiento de la diversidad sexual y los partidos políticos fueron por lo general frías durante las décadas de 1980 y 1990. Pero desde fines de la segunda, algunos partidos se propusieron abordar en forma explícita y separada las cuestiones de diversidad sexual. Así aparecieron un grupo LGBT en el Partido Socialista, Jóvenes por la Igualdad en el ARI-Coalición Cívica y La Cámpora Diversia, entre otros.

La conformación de estos grupos indica también que se han hecho visibles las identidades gays y lesbianas dentro de los partidos, igual que en organizaciones como sindicatos, centros de estudiantes y otras. Ello condujo a dobles militancias –en la organización de la diversidad sexual y en la otra–, e incluso a la constitución de grupos que intentaron combinar ambas en configuraciones novedosas, como los ‘Putos peronistas’.

Un tercer elemento que modificó las características del movimiento de la diversidad sexual fue la imbricación de sus activistas y organizaciones en agencias estatales. Especialmente a partir de 2003, cuando Néstor Kirchner resultó electo presidente de la República, la política del gobierno consistió en incorporar a miembros de organizaciones sociales a la estructura del Estado. El movimiento de la diversidad sexual participó en ese proceso, al que se llegó a caracterizar con la imagen de un Estado poroso.

Ejemplos de esa porosidad estatal son la participación del Foro de Organizaciones de la Sociedad Civil en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), los cuales llevaron a las agencias estatales varias demandas vinculadas con la diversidad sexual. En ese espíritu, municipios como el de Rosario o Morón crearon secretarías de diversidad e incorporaron a su personal cuadros políticos y técnicos de las organizaciones de la diversidad sexual.

Lo que vendrá

No es posible establecer de antemano qué nuevas demandas hará el activismo de la diversidad sexual ni qué proyectos concebirá. Hay en él quienes señalan con desconfianza viejas y nuevas exclusiones, o propugnan por hacer efectivos derechos básicos, como el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda y al trabajo, o quienes suman sus voces y sus acciones a las demandas del movimiento feminista, por ejemplo, a la descriminalización del aborto. El futuro es largo y, como siempre que existe la política, la creación de lo nuevo está por venir.

Doctora en ciencias sociales, UBA.Jefa de trabajos prácticos, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.