Las formas de producción y de organización del espacio regional del área chaqueño-misionera diferían substancialmente de las de la región pampeana, que sin embargo, tienden a considerarse paradigmáticas de la etapa de gran crecimeitno y transformación del país, entre 1880 y la primera guerra mundial.

Una forma de producción que floreció en el Chaco y Misiones durante las últimas décadas del siglo pasado y primeras del actual, y que tuvo como núcleo el conjunto de obraje maderero y yerbatero, aserradero y fábrica de tanino.

La historiografía argentina mostró, por lo general, gran predilección por la estancia pampeana, por razones enteramente atendibles, pues ella se encontraba en la base de la estructura económica (o la manera d e organizar la producción) de un territorio tan extenso y rico que incluyó, en los años de su mayor esplendor, a gran parte de la población nacional. Al no verse originalmente entorpecida por barreras naturales, ni por la resistencia de formas precapitalistas que le limitaran o disputaran el acceso a la tierra, pudo expandirse sin el costo de excesivos conflictos. Lo último, sin embargo, debe ser entendido en su contexto histórico: e l apogeo de la estancia pampeana, a fines del siglo pasado, coincidió con el momento en que el llamado problema del indio había sido militarmente “resuelto”, no sólo en la llanura pampeana sino, también, en la Patagonia, y estaba en vías de serlo en otras zonas periféricas.

La producción de la pampa húmeda contribuyó a otorgar a la Argentina la imagen de una gran homogeneidad interna y a facilitar la precoz identificación de la región pampeana con el espacio nacional, así como la de sus terratenientes con la burguesía del país. Ello sucedió a pesar de que la diversidad regional estaba en la base de la historia nacional, tanto en términos humanos y socioeconómicos como políticos. Hasta cierto punto, se identificó la historia regional pampeana con la argentina y, en materia económica, tarde o temprano, directa o indirectamente, otras formas de organización de la producción resultaron dependientes de la Pampa húmeda.

La génesis de los enclaves forestales chaqueño~misioneros estuvo subordinada al desenvolvimiento de la estancia pampeana, lo que queda en evidencia si se analiza la apropiación y distribución de la tierra, la implantación de las redes ferroviarias y el cometido que desempeñó la región, parcialmente determinado por el funcionamiento de la economía pampeana. La revisión de ese proceso formativo, sin embargo, pone en evidencia la diversidad regional y la existencia de estructuras económicas que divergieron substancialmente de las montadas por el capitalismo agrario pampeano en su inserción periférica en la economía mundial. Una peculiaridad de dicho proceso, entre otras, reside en el temprano predominio de la empresa capitalista que actuaba en un mercado oligopólico, circunstancia que no concuerda con las generalizaciones trazadas por extensión del modelo pampeano.

Otra es la ubicación de los establecimientos productivos en una zona geográfica alejada de la sede de las decisiones directivas y administrativas, esquema que participa de los rasgos de otros espacios económicos escindidos, de los que la historia moderna y contemporánea proporciona interesantes ejemplos. tanto agrarios -plantaciones- como mineros, industriales o comerciales. Cabe recordar, al respecto. la distinción hecha por cierta historiografía entre formas de desarrollo localmente administradas y formas de tipo enclave, aplicable al caso que nos ocupa, pues la estancia pampeana se puede identificar con la primera categoría, mientras que la gran empresa forestal correspondería a la segunda.

La denominación enclave -un término al que, por definición, damos un carácter espacial o geográfica, aplicada a los obrajes y fábricas chaqueños, tiene un doble significado. En primer lugar, en su forma madura, se trató de núcleos de actividad económica controlados de manera directa desde fuera del país. Tal era el caso de la Forestal y de otras empresas tanineras asentadas en el Chaco, cuyos accionistas, directorios y centros de decisión estaban en el extranjero, adonde se remitían las utilidades que la compañía resolvía distribuir.

Otra de sus características era que su actividad generaba pocos eslabonamientos regionales, ya que las máquinas eran importadas y, por ejemplo, ciertos productos como la harina y el aceite, adquiridos para la alimentación de los trabajadores, se traían de otras regiones argentinas; sólo la carne y el combustible (leña) eran localesSe trataba, en realidad, de establecimientos productivos que constituían una extensión del espacio económico del mundo central. La producción tanínera se exportaba prácticamente en su totalidad: el mercado interno absorbía menos del 10%, lo que señala su orientación a la economía mundial más que a la nacional.

En segundo lugar, el término enclave pone de manifiesto cierto aislamiento físico o clausura espacial, originalmente determinado por condiciones naturales, sociales e institucionales, como la presencia de la selva y sus habitantes aborígenes y la incertidumbre sobre las condiciones legales e institucionales -entre otras, la propiedad del recurso natural y las facultades del capital extranjero de disponer de su producto-, y luego, sobre todo, por las características del personal empleado -tanto trabajadores como gerentes y capataces-, entre las cuales sobresalían el nomadismo y los hábitos ambulatorios de la población local, indígena y criolla, que podían causar escasez de mano de obra.

Cuando hablamos de organización de la producción, nos estamos refiriendo a un conjunto relativamente homogéneo de relaciones técnicas y sociales, que responde a determinado patrón de división social y territorial del trabajo y que se inserta en un esquema económico más amplio, de cuyas características constituye una especie particular, ubicada en el tiempo y el espacio.

El entrelazamiento de formas de organización de la producción con elementos superestructurales de diverso orden (etnohistóricos, políticos, lingüisticos, etc.) define los rasgos dominantes de una región en cada etapa de su desarrollo. Recíprocamente, en cada etapa del desenvolvimiento de una sociedad y en cada porción de su territorio alguna forma de organización de la producción genera la conformación espacial. En el Chaco de las décadas de fines y principios de siglo, primero el obraje maderero o yerbatero y, después, la fábrica de tanino y el aserradero, que a veces abarcaban a los anteriores, fueron los núcleos típicos de la producción organizada en la forma de enclave forestal, así como los ordenadores del espacio.

A veces, por su tamaño, el enclave adquiría la calidad de una subregión, como puede afirmarse de la Forestal y Las Palmas, dos grandes empresas que resultan elocuentes al respecto. Si dejamos de lado el territorio de la actual provincia de Corrientes, cuya estructura económico-espacial era producto de asentamientos españoles, incluyendo la fundación de su capital, en 1580, el resto del área que estamos considerando era una tierra nueva, de aproximadamente 350.OOOkm2, equivalente a un cuadrado de casi 600km de lado. Incluía las actuales provincias del Chaco, Formosa y Misiones, el norte de Santa Fe y las porciones orientales de Santiago del Estero y Salta. No fue objeto de conquista y ocupación durante el período colonial, excepto la parte de Mísiones en que se asentaron las reducciones guaraníes de la Compañía de Jesús durante los siglos XVII y XVIII, que desaparecieron algunos años después de la expulsión de esa sociedad religiosa, y unos pocos lugares donde hubo alguna otra misión que tampoco perduró. Sólo en el periodo republicano -más concretamente, a partir de 1880-, tan vasto territorio fue ocupado por el ejército nacional.

Algo antes se habían producido algunos asentamientos temporarios de grupos indígenas de las etnias chaqueñas, organizados por europeos que comenzaron a delimitar el ámbito territorial aborigen, pero no lograron modificar substancialmente el carácter general del área y, muchas veces, debieron abandonar las tierras ocupadas ante la hostilidad de los indígenas nómades. De tal modo, el territorio permaneció prácticamente inalterado hasta producirse la conquista militar. La organización de la producción que nos ocupa se relaciona con el proceso mismo de apropiación e incorporación de esa tierra al espacio nacional argentino; sus peculiaridades actuaron sobre una materia natural prácticamente intacta, un aspecto importante que bien justifica estudiar el episodio.

La apropiación de las tierras chaqueñas por parte del estado argentino implicó, al mismo tiempo, desposeer a las etnias indígenas de sus condiciones naturales de vida. La desafectación de los recursos naturales -la tierra y el bosque- del uso que tenían en manos de sus antiguos poseedores no se produjo de manera instantánea sino a lo largo de un lapso relativamente extenso. El emplazamiento de avanzadas y puestos fronterizos por los gobiernos continuó con la tradición de asentamientos religiosos y cívico-militares, que se remontaba a la España colonial, y trasladó a nuevas zonas esa franja de transición más o menos fluctuante que así se establecía: la frontera, límite político y social que separaba las etnias indígenas de, primero, la sociedad colonial rioplatense y, más tarde, la argentina. En el Chaco, igual que en la llanura pampeana (véase ‘Guerra y paz en la frontera bonaerense durante el siglo XVIII, CIENCIA Hoy, 23:26-35), la frontera fue también zona de contacto, pues no impedía los desplazamientos de los grupos humanos ni el intercambio de productos, aunque frecuentemente era perturbada por intromisiones en uno y otro sentido, saldadas usualmente con el apoderamiento o el rescate de bienes y personas.

Tenía un carácter difuso, porque los hábitos, los bienes y hasta los cometidos de los distintos grupos se intercambiaban con frecuencia, como lo testimonió Arturo Seelstrang, quien, en su Informe de la comisión exploradora del Chaco (Buenos Aires, 1978. Hay edición posterior: Eudeba, Buenos Aires, 1977), estimó que, hacia 1875, entre 1500 y 2000 individuos, a los que calificó de vagos, evadidos, refugiados y desertores, estimulaban a los indígenas a asaltar asentamientos de colonos o eran, ellos mismos, culpables de saqueos o destrucciones, después atribuidos a los indios.

Parte constitutiva de la frontera era el fortín, un precario asentamiento dependiente de la burocracia castrense, sin base económica sólida, a pesar de la dualidad de sus ocupantes, soldados y productores, supeditados, además, a los vaivenes de la política nacional.

En ese contexto se ubica el incipiente y primitivo proceso de desarrollo económico constituido por los primeros enclaves forestales, que tenían un carácter inestable e itinerante, determinado por la calidad y estacionalidad de la explotación forestal, pues la tala del bosque no implicaba la propiedad de la tierra y estaba sólo condicionada por la precariedad de normas legales que bien podían no cumplirse. Eran explotaciones depredatorias que, en el lenguaje de la primitiva ganadería pampeana, podrían haberse llamado una vaquería forestal, asi descripta por Seelstrang: La explotación de las maderas se efectúa de la manera siguiente: el empresario se establece con unos cuantos peones correntinos en el paraje que le ofrezca más comodidades, tanta por la cercanía de un río navegable, como por la abundancia de maderas en el monte. Por medio de regalos atrae a los indígenas y a su cacique, y compra el bosque que elige por un poncho de paño, un sombrero, una yegua con cría y una docena de frascos de ginebra, según su tamaño e importancia de sus árboles. Eféctuado el negocio se construyen ranchos provisorios, los mismos indios con amigables demostraciones, se conchaban como peones y el trabajo principia. Los árboles elegidos se cortan, y sus trozos son labrados en el monte, donde permanecen hasta que una numerosa tropa de carros y bueyes las conduce al puerto, al que, aprovechando una creciente propicia, llegan los buques, para cargarlas y transportarlos a Corrientes u otros puntos a que son destinados para ser comerciados o empleados en las construcciones. Tal es, brevemente explicado, el mecanismo de un obraje, que se traslada de un punto a otro tan luego escasean los buenos árboles en el paraje que ocupaba, para buscar otra en el que sean más abundantes.

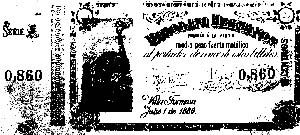

El aislamiento del obraje de su entorno regional -propio de los enclaves, comunicados con el medio económico lejano por alguna vía, generalmente única- se advierte en su relación con el río y, más tarde, con la línea ferroviaria. Ese aislamiento implicaba una restricción a los desplazamientos, como lo señaló Juan A. Alsina, en El obrero en la República Argentina (2t., ed. del autor, Buenos Aires, 1905) hablando de los obrajes misioneros: Pues hay que tener presente que las obrajes de maderas están situados en la margen del Alto Paraná, desde cuarenta hasta ochenta leguas de Posadas, y que ir par tierra y volver, es impasible [y que constituye] un destierro del cual no se puede salir sin que medie la intervención del patrón para dar pasaje a borda de las buques de la carrera; internarse en los bosques es exponerse a sufrir mil penurias y hasta morirse de hambre. Tal aislamiento, por otro lado, contribuía a crear el ambiente de coacción extraeconómica en el que tenían lugar las relaciones laborales, en especial la contratación de la mano de obra, agravado, más tarde, por la difusión del pago en especie, en vales o notas de crédito sólo canjeables en la proveeduría del propio obraje, que perduró formalmente hasta 1925. Ese año, durante la presidencia de Alvear; se sancionó la ley que prohibió el pago en vales e hizo obligatorio efectuarlo en moneda nacional de curso legal, con liquidación mensual (o quincenal en el caso de jornaleros). En la provincia de Santiago del Estero, la ley sólo se reglamentó tres años después, en 1928. Los vales se siguieron usando, dentro de los enclaves, como moneda paralela; en algunos casos, cuando se trataba de empresas importantes, eran aceptados afuera, en su área de influencia.

Caracterizaba a los obrajes la falta de una determinación general de las condiciones de trabajo. La extensión de la jornada, los descansos, permisos, atención médica, etc., se determinaban, en cada uno de ellos, en términos que seguramente resultarán familiares, por su dureza, a quienes conozcan las formas laborales de similares establecimientos capitalistas decimonónicos de muchos lugares del mundo, previos a las reivindicaciones sindicales y a la formación de una conciencia social. Así, entre otros rasgos, la violencia solía imperar como forma de seguridad y -para citar el caso de las referidas empresas forestales misioneras- los peones debían permanecer seis meses para tener derecho al pasaje de regreso, que no era acordado si debían dinero por la compra de ropas o alimentos en la proveeduría. Por otro lado, si nos atenemos a los documentos de la época, descubrimos excepciones al funcionamiento descripto. como la consignada por el inspector laboral José Elías Niklison en el ‘Informe sobre las condiciones de vida y trabajo en los territorios federales de Chaco y Formosa’ (Boletín del Departamento Nacional del Trabaja, n° 32, 1915, Buenos Aires), que habla de Quebrachales Fusionados S.A., más tarde absorbida por la Forestal, como un modelo de empresa por su organización, relaciones con el personal y capital nacional, aunque la circunstancia de no haber sobrevivido de manera independiente hace pensar que alguno de esos factores (tal vez el último, que le dificultaba el acceso a las fuentes de capital de la época) o la combinación de todos ellos afectó la competitividad de la firma. Parecidas conclusiones pueden sacarse del célebre documento El estado de las clases obreras argentinas a comienzo de siglo, encomendado en 1904 por el ministro del Interior, Joaquín V. González, a Juan Bialet Massé, médico y jurisconsulto catalán establecido en Córdoba (edición posterior: Hyspamérica, 1986). El primitivismo de las formas de organización y explotación de los obrajes era producto de las sencillas técnicas que se necesitaba aplicar, del entorno agreste y de la lejania y aislamiento de la región.

Por su débil contribución al desarrollo regional, casi no han dejado huellas actualmente discernibles, como no sean los recuerdos de personas, circunstancias y lugares, conservados en la tradición oral. Pero no todos los obrajes eran iguales. Estaban, como antecedentes lejanos, los primitivos obrajes de frontera, cuyos rastros se pierden en el pasado colonial, los cuales reaparecieron en forma más moderna después de la tregua que pactara, el 5 de junio de 1822, el entonces gobernador de Corrientes, teniente coronel Juan José Fernández Blanco, con caciques chaqueños, por la que estos se comprometieron a evacuar el territorio correntino, si bien desde la otra banda del Paraná continuaron con sus asaltos a poblaciones situadas en la margen oriental del río, hasta la firma de un tratado de paz en octubre de 1824. A cambio de la paz, los indígenas recibieron dinero, géneros, vacas, ovejas y caballos, y se acordó, además, el rescate de cautivos; el nuevo tratado fue fielmente cumplido y condujo al establecimiento de obrajes en la costa occidental del Paraná, lo que marcó el inicio de la frontera chaqueña del período republicano, ese territorio conflictivo, sólo parcialmente ocupado. Los años de la Confederación y los inmediatamente posteriores, especialmente a partir de 1862, vieron el desarrollo de esta segunda variante histórica del obraje. En esa época comenzó en el país la construcción de obras básicas modernas, como puentes, muelles, vías ferroviarias, etc. Hacia fines de la década de los sesenta, la expansión agrícola pampeana requirió postes y varillas, que los escasos recursos forestales de esa región no alcanzaban a proporcionar. Así se generó una demanda de madera chaqueña, pero las limitaciones de la primeras empresas forestales quedan evidenciadas por el hecho de que, en 1875, Seelstrang halló solamente quince obrajes a lo largo del Paraná y un único y precario asentamiento humano en la vieja misión de San Fernando del río Negro (no lejos de la desembocadura de este río en aquel, y del sitio donde, en 1878, se fundaría Resistencia).

Como consecuencia del llamado pacto de la selva, de 1874, celebrado entre Fructuoso Moraes Dutra y aborígenes misioneros, se hicieron accesibles a los blancos regiones ricas en bosques silvestres de yerba mate (llex paraguaiensis), cuya explotación comenzó poco después. Sólo se utilizaban las hojas, pero se abatían los árboles para cosecharlas, lo que asimilaba la explotación a los obrajes, igual que su carácter de enclave y sus condiciones de trabajo. Esas explotaciones primitivas perduraron hasta las primeras décadas del siglo XX, cuando fueron implantados yerbales de cultivo y se extendieron las críticas al régimen laboral imperante en los enclaves, cuya producción de yerba, de todas maneras, había menguado considerablemente a partir de los últimos años del siglo XIX (hay elementos de juicio que sugieren que la mitad de la producción nacional de yerba de entonces era, en realidad, importada de modo clandestino del Paraguay y Brasil).

Las primitivas explotaciones de yerba mate se instalaban donde los descubierteros o conocedores de la selva encontraban manchas de yerbales silvestres, información que vendían a los interesados en extraer el producto. Algo parecido acontecía con la otra forma de enclave misionero, que se implantó para explotar madera, principalmente cedro, lapacho, guatambú, laurel, peteribí e incienso, y era similar a su congénere chaqueño. Los asentamientos yerbateros y madereros estaban vinculados entre sí y con el resto del mundo, en la gran mayoría de los casos, sólo por vía fluvial. Por el río se desplazaban las provisiones, llegaban los trabajadores y se despachaba la producción. Un camino principal, la picada maestra, se dirigía hacía el interior de la selva; solía tener más de cinco metros de ancho y una base limpia, para que pudieran desplazarse carros llamados alzaprimas o cachapés, tirados por bueyes o mulas, que llevaban troncos, desbastados allí donde había sido derribado el árbol, o vigas (troncos despojados de corteza y albura). El transporte de la yerba mate se hacía, usualmente, mediante tropas de mulas. A la picada maestra confluían las maestrillas o secundarias, y a estas, los piques. Al principio, estos establecimientos se ubicaron sobre ambas márgenes del alto y medio Paraná, el alto Uruguay y el Paraguay. En algunos casos precedieron y causaron el avance de la frontera, y se fueron alejando de los ríos a medida que se afirmaba el proceso de ocupación de la tierra. En el Chaco occidental, la instalación de obrajes madereros acompañó el avance hacia el norte de las líneas ferroviarias, que conectaron los puertos del litoral fluvial con Santiago del Estero, Tucumán y Salta.

La apropiación definitiva de la tierra, la conformación de un marco político e institucional que permitiera la difusión de prácticas capitalistas y asegurara, consiguientemente, la legitimidad y el uso de la propiedad privada, y la creciente demanda de productos forestales y de yerba mate, derivados de la expansión de la estancia pampeana, fueron los requisitos para que se afirmara esta forma de organización de la producción.

Originalmente, su instalación se debió a iniciativas de empresarios nacionales y aun locales, asociados más tarde con financistas y comerciantes extrarregionales y, en algunos casos, extranjeros. En el Chaco central, los primeros enclaves fueron organizados por empresarios provenientes de Asunción, quienes, luego de la federalización del territorio, en 1876, fueron reemplazados por otros de origen nacional y extranjero. El crecimiento de la demanda de madera dura para diversos usos y de tanino para curtir cueros provocó la expansión de los obrajes en toda la región del Chaco.

Estos enclaves chaqueños, así como los yerbateros primitivos, se asemejaban, en gran medida, a los de frontera, si bien algunos aspectos de las relaciones sociales y de las técnicas de producción, más intensivas en capital, indican cierta modernización. Se mantenían, no obstante, la forma depredatoria de explotar el bosque -a pesar de que, en Corrientes, se sancionaron normas en 1876 y 1894-, y el mismo aislamiento espacial y las mismas formas de coacción económica y extraeconómica, reforzadas por la incorporación de la bailanta como otra explotación, agregada a la proveeduría (en algunos lugares, también se incorporaron los juegos de azar). Las bailantas eran lugares de baile y prostíbulos, en los cuales los peones obrajeros podían terminar irremediablemente endeudados. En los obrajes madereros misioneros, los peones se solían contratar por un mínimo de seis meses y podían recibir, como anticipo, entre 50 y 100 pesos, para que pudiesen dejar dinero a sus familias y comprar ropa, pero no era raro que buena parte del anticipo se gastara en tales lugares los días anteriores al embarque. Los beneficios que redituaban a las empresas tales actividades complementarias podían superar, en algunos casos, a los de la propia explotación maderera.

Dos fases se sucedieron históricamente en la evolución de las explotaciones forestales chaqueñas maduras, que terminaron integradas bajo la hegemonía de la segunda. La primera fue el obraje, productor primario de madera para durmientes, vigas, postes, etc., y de subproductos como carbón y leña. La segunda, la fábrica, más cercana al prototipo de empresa capitalista decimonónica, aun si se trataba de establecimientos independientes de propietarios nacionales y, más aún, si era parte de un conglomerado que ejercía cierto poder oligopólico en los mercados. Este poder, y su capacidad de movilizar capital financiero, llevaron a unas pocas fábricas a adquirir un creciente control del sector, y a extenderlo a otras actividades, como transporte, comercialización, servicios urbanos, etc., con lo que su liderazgo se fue ampliando a la región.

La integración de las dos fases se puede apreciar con claridad en el Chaco; en Misiones, en cambio, el proceso no se verificó, ni para la explotación yerbatera ni para la maderera. Hacia 1889, se instaló en la zona la primera planta de tanino, en la localidad correntina de Peguahó, propiedad de la firma alemana Erwig y Schmidt. En 1895, los hermanos Carlos y Federico Portalis, de origen francés, quienes estarían más tarde vinculados con la actividad ferroviaria, construyeron una segunda planta, en el norte de Santa Fe (en el pueblo de Fives Lille, hoy Vera y Pintado). Por su parte, en 1898, Carlos Harteneck, de origen alemán, adquirió maquinaria en Amberes para levantar otra fábrica no muy lejos de la anterior, en la localidad de Calchaquí. Los tres grupos, estrechamente asociados con intereses industriales y financieros europeos, y con arraigo y conexiones en la región, se unieron en 1902 para formar una nueva empresa: la Compañía Forestal del Chaco. En los años siguientes esta firma inauguró dos plantas industriales en territorio norsantafesino: una en Villa Guillermina, con capacidad de producir de 24.000 toneladas anuales, y la otra en La Gallareta, de 7000 toneladas anuales. En mayo de 1906, con la participación de banqueros ingleses y alemanes, la compañía fue reorganizada bajo el nombre de Forestal, Land, Timber & Railway Campany Ltd., con un capital de un millón de libras esterlinas, elevado algunos años después a 1,7 millones. La empresa llegó a ocupar casi 2,3 millones de hectáreas, si se suman las compradas y las arrendadas, y se convirtió en el paradigma de los enclaves forestales. Llegó a controlar todo el proceso de distribución de la industria taninera de la región chaqueña, tanto por crecimiento de su propia producción -lograda abriendo nuevos establecimientos o adquiriendo los que existían- como por compra del tanino elaborado en otras fábricas, por ejemplo, las de Galileo y Casado, instaladas en territorio paraguayo (véase recuadro ‘The Forestal, Land, Timber & Railway Company Ltd.’).

En Tartagal, en el Chaco salteño, se estableció en 1904 una fábrica de propiedad de una subsidiaria de la Tanning Extract Company, de Nueva York, la Argentine Quebracho Company, que poseía unas 280.000 hectáreas de bosques. En Santiago del Estero, en cambio, donde también abundaban los obrajes y aserraderos, la fase industrial llegó tarde: sólo en 1941 se puso una fábrica de tanino en Monte Quemado, y en 1942 otra en la capital de la provincia.

La aparición de la fase fabril en el Chaco incrementó la importancia del núcleo del enclave, que fue urbanizándose y, por ello, influyó en la evolución de los asentamientos humanos de la región, muchas de cuyas ciudades actuales se remontan a comienzos de ese tipo. Contrariamente, en Misiones, esa clase de impacto fue casi inexistente, y sólo en Posadas, que actuaba como centro de distribución y embarque de bienes y personas, así como sede de las empresas o sus sucursales, se registró un apreciable crecimiento urbano. Los asentamientos costeros fueron transitorios: perduraban hasta que se agotaran los recursos de su área de influencia y nunca albergaron actividades ajenas a la del obraje, como ocurrió en el Chaco.

El advenimiento del ferrocarril con sus líneas conectoras, desvíos industriales y estaciones de carga, proveyó a los obrajes chaqueños y, más aún, a las fábricas de una red básica de interconexiones. Las estaciones ferroviarias fueron sede de instalaciones fabriles y actividades urbanas, pero cuando sobrevino la decadencia de la forma de producción que estamos comentando, se produjo también, en muchos casos, el deterioro y desaparición de la mayor parte de esos embrionarios centros urbanos, salvo que pasaran a cumplir un papel espacial distinto, en el marco de otras formas de producción, como ocurrió en algunas áreas con la expansión de la pequeña empresa agrícola familiar.

El enclave forestal primitivo fue parte del proceso de expansión económica de un área marginal del territorio argentino, y se presentó con características similares en zonas adyacentes del Paraguay y del Brasil. En su forma madura, alcanzó un desarrollo avanzado para el lugar y la época, y su influencia sobre la organización espacial del noreste argentino perduró por más de medio siglo. Se incorporó directamente a la economía mundial, sin la mediación de la economía pampeana, por los circuitos financieros del capital europeo. El enclave maduro resultó de un rápido proceso de movilización de capital por parte de algunas pocas empresas, de las cuales la Forestal fue la más importante.

El aislamiento o clausura espacial de los enclaves, además de contribuir a asegurar la disponibilidad de la mano de obra, dificultaba que se infiltraran a potenciales competidores los conocimientos tecnológicos, reforzaba la posición de las proveedurías como abastecedoras monopólicas de empleados y obreros y, finalmente, desalentaba las relaciones con grupos sociales asentados en otras áreas de la región o fuera de esta. Se lograba, así, mantener dentro de las empresas explotadoras y transformar en dividendos para los accionistas la mayor cantidad posible de beneficios indirectos de la actividad (en términos más técnicos, se obstaculizaba la diseminación de economías externas, para mantener las internas). Estas características fueron rasgos esenciales de las explotaciones. La falta de poder real de las autoridades nacionales y provinciales y su permeabilidad a las influencias del poder económico y político de las compañías forestales permitieron a estas organizar la vida económica y social de los enclaves según sus propias normas; llegaban, a veces, a administrar justicia en ciertos asuntos y a emitir papel moneda. En los grandes enclaves forestales terminó habiendo verdaderos pueblos, con establecimientos industriales, centrales eléctricas, comercios, servicios de transporte, viviendas y otras actividades conexas, en los que no era posible residir ni ejercer el comercio sin acordar los términos con la empresa. La importancia de la población indígena como mano de obra -igual que en los ingenios azucareros de Tucumán, Salta y Santiago del Estereo- determinó una política indigenista distinta de la aplicada en la zona pampeana y la Patagonia, donde el objetivo básico fue la propiedad de la tierra y no la movilización del indio como fuerza de trabajo. El cambio de las condiciones laborales, que se aceleró a partir de la década de los cuarenta, determinado por la mayor intervención de los organismos estatales, pudo haber sido una causa más importante de la decadencia de las empresas forestales que el agotamiento relativo de los recursos naturales.

El auge de esta forma de explotación forestal tuvo lugar de manera simultánea con el fuerte proceso de desarrollo nacional de principios del presente siglo, impulsado por la expansión de la estancia pampeana, pero en condiciones técnicas, sociales y económicas completamente diferentes. En el ámbito ocupado por los enclaves se había intentado, también, implantar colonias agrícolas, para el asentamiento de inmigrantes nacionales y extranjeros. Las que consiguieron instalarse y sobrevivir quedaron apretadas entre las empresas forestales que, a la vez, ejercían la explotación pecuaria. Durante el período 1876-1903, sólo se fundaron dos colonias oficiales en el territorio del Chaco: Resistencia, en 1878, y Puerto Bermejo (Timbó), en 1888, con una superficie total de unas 58.000ha, contra más de un millón de hectáreas entregadas a veintitrés concesionarios, de un total de 2,5 millones adjudicadas por el estado en ese lapso. De las colonias privadas, subsistieron Gandolfi, Benítez, Margarita Belén y Popular. Después de ese período, la entrega de tierras para la fundación de colonias fue mínima, si exceptuamos los años entre 1904 y 1909, en que se fundaron cuatro, con una superficie total de 645.000ha, y entre 1916 y 1921, cuando se repartieron 1,5 millones de hectáreas entre quince colonias. En Misiones, por su parte, por una ley nacional de 1881, se procedió a enajenar más de dos millones de hectáreas entre veintinueve beneficiarios, extensión cercana al 70% del territorio. En Santiago del Estero fueron vendidas, entre 1898 y 1903, casi cuatro millones de hectáreas de monte chaqueño a 48 compradores, al precio de veintitrés centavos la hectárea (por entonces, un durmiente de quebracho costaba 1,65 pesos). En Formosa sólo se formó una colonia agrícola, en 1893, con una superficie de 41.000ha, cerca de la actual capital provincial, mientras la mayoría del territorio formoseño fue asignado a catorce concesionarios, que recibieron un total de cerca de 940.000ha. De la ley Avellaneda, cuyo propósito fue poblar los territorios nacionales con colonos europeos, que se establecieran como productores agrícolas independientes, poco había quedado. El Congreso nacional, al no votar los fondos para solventar las necesidades primarias de los potenciales agricultores, no fue consecuente con los propósitos que tuvo cuando sancionó aquella ley.

Por otro lado, la apertura de la selva realizada por las empresas forestales hizo accesibles extensos campos fiscales a potenciales pobladores y las estaciones ferroviarias sirvieron de cabecera de asentamientos rurales en las nuevas tierras. Antes de que existiera un pueblo, la estación ferroviaria proporcionaba servicios elementales, que luego se irían ampliando a medida que la población se asentaba en las zonas aledañas. La disputa por la tierra entre grandes empresas y colonos se mantuvo latente hasta que las condiciones sociales y políticas permitieron actualizar, por lo menos en algunas áreas, el viejo proyecto colonizador. En ellas, su consolidación otorgó una nueva fisonomía al espacio y a la sociedad regionales.