Los días, los años y la sucesión de estaciones nos vienen dados por la naturaleza; las horas y las semanas son construcciones culturales. En la antigüedad greco-romana, la duración de las horas variaba con las estaciones, lo que desapareció hoy, pero hemos conservado los nombres dados por esa cultura a muchos días de la semana, los que hacen referencia a su astronomía y su mitología. ¿Por qué están los días en el orden que conocemos?

El parcelamiento del tiempo

Estamos acostumbrados desde la infancia a la división del tiempo en horas, días y semanas, lo mismo que a los nombres de los días de la semana. Todo eso nos resulta tan natural y obvio que lo tomamos sin pensarlo, como un atributo del universo, y seguramente nunca nos hemos preguntado si hay otras formas de dividir el tiempo. Sin duda, los días, con su sucesión de períodos de luz y oscuridad, nos vienen dictados por la naturaleza, ya que los origina la rotación de la Tierra sobre su eje. Lo mismo sucede con la secuencia de las estaciones y los años, que se deben a la traslación terrestre en torno al Sol combinada con la orientación en el espacio del eje de rotación de la Tierra. Pero no sucede lo mismo con las horas y las semanas, cuyas referencias a la realidad astronómica son, a lo sumo, tenues y se comprenden mejor como productos culturales.

Examinaremos en lo que sigue dos cuestiones relacionadas con lo anterior. La primera es la poco conocida circunstancia de que en la antigüedad clásica y buena parte de la Edad Media la duración de una hora no era casi siempre la misma de día que de noche, ni en diferentes lugares, ni en un mismo lugar en distintos momentos del año. La segunda es la procedencia de los nombres que damos hoy en Occidente a los días de la semana y el origen del orden en que están esos nombres. ¿Por qué el día llamado miércoles sigue al martes y no lo precede?

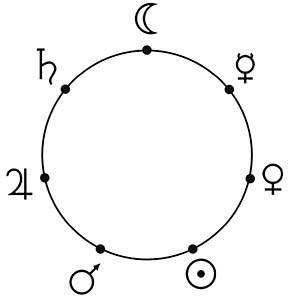

Los siete planetas de la antigüedad clásica puestos en el orden de sus distancias a la Tierra, en torno a la cual hipotéticamente se trasladaban. Es el esquema que defendía, entre otros, Filolao de Crotona o Tarento (siglo V a.C.). Los símbolos corresponden a la Tierra (en el extremo izquierdo) y al cielo estrellado (en el derecho) y, entre ambos, de izquierda a derecha, a la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno.

Los siete planetas de la antigüedad clásica puestos en el orden de sus distancias a la Tierra, en torno a la cual hipotéticamente se trasladaban. Es el esquema que defendía, entre otros, Filolao de Crotona o Tarento (siglo V a.C.). Los símbolos corresponden a la Tierra (en el extremo izquierdo) y al cielo estrellado (en el derecho) y, entre ambos, de izquierda a derecha, a la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno.

Horas diurnas y nocturnas

Como es bien conocido, las duraciones del día y de la noche dependen de la latitud geográfica y de la época del año. En todo lugar de la Tierra, excepto en el ecuador, cada día el recorrido que hace el Sol de su arco en el cielo demora un tiempo distinto. De ahí que, desde épocas antiguas, el sentido del transcurrir del tiempo que tuvo la gente no era el mismo en sitios geográficamente alejados, o en un mismo lugar en diferentes momentos del año. El tiempo era, pues, un fenómeno local y cada ciudad de la antigüedad y de gran parte de la Edad Media lo calculaba como más le convenía.

En muchas regiones del Mediterráneo, el día y la noche se dividían siempre, cada uno, en 12 partes iguales u horas. Aparentemente el uso de 12 como divisor, en lugar de otro número, como 10, se originó en el antiguo Egipto, donde se solía contar por docenas y no por decenas como se cuenta hoy. La división de la hora en 60 minutos y del minuto en 60 segundos, en cambio, parece haber provenido de la Mesopotamia. La jornada completa tenía entonces 24 horas en el antiguo Mediterráneo, pero sucedía que (casi) siempre la duración de cada hora diurna resultaba diferente de cada hora nocturna. Además de cambiar de un día para el otro, la duración de las horas lo hacía con la latitud geográfica. Todo esto nos resulta hoy sumamente extraño y difícil de imaginar.

Para los habitantes de aquellas épocas, en primavera y verano, por ejemplo, en que los días duran más que las noches, una hora diurna era más larga que una nocturna. Además, esas horas veraniegas eran tanto más prolongadas cuanto más lejos estaba alguien del ecuador, hasta el extremo de que, el día del solsticio de verano boreal –aproximadamente el 21 de junio–, en todo lugar ubicado al norte del círculo polar ártico, las horas diurnas se alargaban hasta hacer desaparecer completamente a las nocturnas.

Exactamente lo opuesto acontecía en otoño e invierno, cuando las horas diurnas eran más cortas que las nocturnas. Estas, su vez, resultaban tanto más extensas cuanto más lejos del ecuador se encontrara alguien, hasta el extremo de que, en la llamada noche polar ártica (lo mismo que antártica, pero de esta nada se sabía por no haber habitantes en esa región del planeta), desaparecían por completo las horas diurnas, pues por uno o varios días el Sol no llega a elevarse por encima del horizonte.

En contraste con esto, en todo sitio ubicado exactamente en el círculo ecuatorial de la Tierra la situación es singular pues, dejando de lado cuestiones relacionadas con la refracción de la atmósfera, el día siempre dura lo mismo que la noche: en tal caso para los antiguos resultaban iguales las 12 horas de cada uno, de la misma manera que para la forma actual de medir el tiempo, con horas de duración fija, los días y las noches siempre duran 12 horas en el ecuador.

Como se aprecia entonces, para las antiguas poblaciones que se regían por este sistema, existían horas largas y horas cortas. Por ejemplo, en El Cairo, cuya latitud es 30°3’N, el 21 de junio (el solsticio de verano en el hemisferio norte) la hora diurna se extendía por 1 hora y 10 minutos de nuestro reloj pues, en ese sitio, ese día del año el Sol permanece sobre el horizonte unas 14 horas de las nuestras. En consecuencia, la correspondiente hora nocturna solo tenía 50 minutos en El Cairo. Por la simetría del movimiento de los cielos y de las estaciones del año, el 21 de diciembre la situación resultaba exactamente la opuesta, con horas nocturnas unos 20 minutos más largas que las diurnas.

Por supuesto, el fluir de lo que podríamos llamar el tiempo objetivo era el mismo en toda la Tierra, pero el tiempo social y la forma de parcelarlo y medirlo variaban: diferían, por ejemplo, en el norte de Italia y en Alejandría, y más diferían cuanto mayor era la disparidad de latitud. En las regiones polares, en fechas cercanas al solsticio de verano, donde se producía el fenómeno del sol de medianoche, la hora diurna duraba dos de las nuestras y las nocturnas quedaban reducidas a cero.

Así como el ecuador es un caso singular, también lo son, en el tiempo, los momentos que corresponden al inicio de la primavera o del otoño. Si advertimos que fuera del ecuador en épocas estivales el día dura más que la noche, y lo inverso se da en épocas invernales, y que esas duraciones van cambiando gradualmente, llegaremos a la conclusión de que deben existir momentos del año en que día y noche duran igual. Esos son los equinoccios, cuyo nombre expresa esa igualdad. Así, dejando de lado complicaciones creadas por la refracción atmosférica y por accidentes geográficos, con la forma histórica de definir la duración de una hora, durante esos días en todo sitio de la Tierra una hora diurna duraba igual que una nocturna, y lo mismo que una hora de nuestro reloj.

Este sistema de horas variables era la manera popular de parcelar y medir el tiempo, aunque los antiguos astrónomos habían concebido utilizar horas de extensión fija para facilitar sus cálculos. Así, en el siglo II antes de nuestra era, en el período helenístico, Hiparco de Nicea propuso dividir el día en 24 horas iguales, las que se conocieron como horas equinocciales, porque su duración era igual a la que tenían las 12 horas diurnas y nocturnas en los días de equinoccio. Astronómicamente, también se hubiese podido llamarlas horas ecuatoriales, pues sobre el ecuador el día y la noche son siempre iguales, pero los pueblos del Mediterráneo tenían experiencia directa de los equinoccios y ninguna del ecuador. Solo con el invento de relojes mecánicos en Europa, en el siglo XIV, el sistema de horas fijas, que usamos ahora y coinciden con las horas equinocciales de Hiparco, fue gradualmente reemplazando al de las horas variables.

Los días de la semana

La semana de siete días no solo tiene raíces judías en el relato de la creación del mundo del Génesis; también era parte de antiguas religiones mesopotámicas. Por otro lado, se puede señalar su relación con la astronomía en el hecho de que, antes de la invención del telescopio, se podían identificar a simple vista siete cuerpos celestes que se diferencian claramente de los millares de estrellas visibles en el cielo. A estas se las llamaba estrellas fijas, pues parecen estar pegadas a la bóveda celeste, la cual, con el correr de las horas nocturnas, gira de manera suave de oriente a occidente con todas ellas adheridas. A aquellos siete se los llamaba planetas en el mundo greco-romano, pues exhiben unos lentos aunque perfectamente perceptibles movimientos errantes con relación al fondo de estrellas. Su nombre provino, precisamente, del término griego que significa errante.

En dicho mundo greco-romano, cada uno de esos astros vagabundos recibió un apodo que invocaba a los dioses de la mitología. La observación del aspecto y del movimiento de cada planeta llevó también a estimar su alejamiento de la Tierra, es decir el radio de su supuesta órbita circular alrededor de esta, la cual casi siempre se consideraba entonces –y se continuó considerando hasta el siglo XVI– ubicada en el centro del cosmos. Saturno –se constató– era el planeta que se movía más lentamente: tardaba casi treinta años en ser visto dos veces seguidas por la misma región del cielo estrellado, más que todos sus congéneres. El astro errante que se desplazaba más velozmente era la Luna, lo que llevó a concluir, con toda lógica, que su órbita debía ser la más pequeña y próxima a la Tierra. Adviértase que, en la geometría mental por la que la Tierra era el centro de las órbitas circulares de los planetas, la Luna debía considerarse semejante a los demás astros errantes, lo mismo que el Sol. Así, en orden descendente de distancias, la lista de esos planetas identificados por los antiguos era Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio y Luna, como lo ilustra la figura 1.

El movimiento de los planetas, que era constante y parecía eterno, quedó asociado con la división más obvia y natural del tiempo: el día. La antigüedad clásica asignó un día diferente a cada uno de los planetas y los agrupó en la semana de siete días. Disipada la hegemonía romana, las distintas culturas europeas combinaron esas denominaciones clásicas de los días de la semana con otras derivadas de la mitología germánica, más la tradición religiosa del séptimo día de descanso del relato bíblico.

La situación se resume en la tabla, en la que se aprecia que, por ejemplo, en castellano, sábado viene de shabbat, la palabra hebrea para el día de descanso, concepto que se traspuso al domingo, el dies Dominica o día del Señor, mientras que lunes, martes, miércoles, jueves y viernes conservan la referencia latina. Lo mismo sucede en francés e italiano. En inglés, en cambio, igual que en alemán, aparece la mitología germánica, con Tiw o Tyr para Marte (Tiw’s day), Woden o Wotan para Mercurio (Woden’s day), Thonar (el trueno) o Thor en vez de Júpiter, y la diosa de la fertilidad Fria o Freya en lugar de Venus.

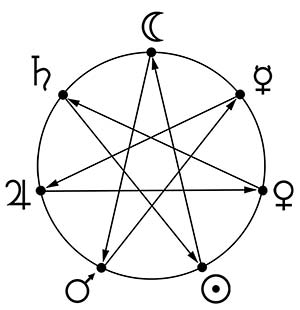

Sin embargo, el orden de los días que conocemos hoy, que indica la tabla, no condice con el de los planetas, indicado antes, en el que la Luna era el astro más cercano y Saturno aparecía en último lugar. Si coincidiese, al lunes (Luna) seguiría el miércoles (Mercurio), a este el viernes (Venus) y así sucesivamente (figura 2). Ese orden, establecido sobre la base de las distancias que separan a los planetas de la Tierra, fue propuesto por Filolao de Crotona (o de Tarento), un filósofo presocrático y pitagórico del siglo V antes de nuestra era. Fue el orden dominante entre los griegos, aceptado por el mencionado Hiparco de Nicea y consagrado por más de mil años de observaciones.

¿Qué explica, entonces, que los días de la semana no sigan hoy ese orden? Por ejemplo, ¿por qué el viernes (día de Venus) sigue al jueves (día de Júpiter)? ¿Será porque, según la mitología, Venus era hija de Júpiter? Esto es dudoso. De acuerdo con la Teogonía de Hesíodo, Afrodita –equivalente griega de Venus– surgió de un movimiento brusco de Cronos, padre de Zeus, que a su vez es el equivalente griego de Júpiter. Es poco probable, pues, que Venus haya sido generalmente considerada hija de Júpiter, aunque existe una versión por la cual Afrodita era efectivamente hija de Zeus.

Evidentemente, hay algo de la historia de la astronomía y de sus repercusiones culturales que estamos dejando de lado y que permitiría responder a estas preguntas. Es la tradición astrológica que subsiste aún: el viernes viene después del jueves porque esos eran los días astrológicamente dedicados a esos planetas.

Según dicha tradición astrológica, gestada en tiempos en que los seres humanos sentían una fuerte relación con el cielo, la primera de las 24 horas de cada día siempre estaba dedicada a determinado planeta y recibía el influjo protector de ese astro. Ese planeta, entonces, gobernaba y daba su nombre al día en cuestión: por ejemplo, en el dies Saturni o día de Saturno, sábado, la primera hora del día estaba dedicada a Saturno. Las siguientes horas del día estaban gobernadas, en esa concepción astrológica, por los sucesivos planetas enumerados en orden descendente: después de Saturno venía Júpiter, que gobernaba la segunda hora del sábado, y así siguiendo hasta que, agotados los siete de la lista de la antigüedad clásica, se recomenzaba con el primero. El sábado Saturno gobernaba, además de la primera hora, la octava, la décimoquinta y la vigésimosegunda. Por lo tanto, Júpiter gobernaba la hora 23, Marte la 24, y la primera hora del día siguiente era gobernada por el Sol. Siendo este el protector de esa primera hora del nuevo día, el día en cuestión debía ser un día del Sol, o dies Solis, es decir, domingo.

En este ordenamiento se explica que el viernes siga al jueves, pues Venus sigue a Júpiter. El gráfico de la figura 3, que no deja de ser una disposición arbitraria, ilustra bien lo explicado.

Días de la semana

Días de la semana

Ciencia y sociedad

Las historias relatadas ilustran históricamente la compleja relación entre la ciencia y las otras facetas de la cultura de las sociedades. La ciencia incorpora prácticas o tradiciones arraigadas en la cultura y construye porciones de su edificio a partir de ellas, como el uso de dividir el día en 24 horas mantenido hasta hoy a pesar de la difusión en ámbitos científicos del sistema decimal. O de dividir por 60 para fraccionar la hora en minutos y segundos, lo mismo que el círculo en grados, minutos y segundos.

Apuntemos, de pasada, que fueron astrónomos y matemáticos griegos –como Aristarco de Samos, en el siglo III a.C.– quienes incorporaron a la tradición científica occidental la mencionada práctica de dividir dos veces por 60 la hora o la circunferencia. Las traducciones latinas de las obras científicas griegas, por ejemplo, del Almagesto de Ptolomeo, del siglo II de nuestra era, se referían a las fracciones resultantes de esas divisiones respectivamente por partes minutae primae y partes minutae secundae, es decir primeras pequeñas partes y segundas pequeñas partes, de donde provienen las actuales denominaciones de minutos y segundos.

Pero al mismo tiempo que la ciencia construyó conocimiento sobre la base de prácticas ancestrales muy frecuentemente de origen religioso, en algunos casos estas prácticas terminaron siendo modificadas sobre bases científicas y tecnológicas, como sucedió con el pasaje de las horas variables a las horas fijas para medir el tiempo, producto tanto del progreso de la astronomía, que fue gradualmente permitiendo entender la geometría y el movimiento de los cuerpos celestes, como de la capacidad de construir relojes cada vez más precisos. Eso, sin embargo, sucedió en algunos casos, pero no en todos, como lo muestra el repetido fracaso de los esfuerzos por pasar al sistema métrico decimal y abandonar ciertas unidades tradicionales de pesas y medidas, o el hecho de continuar empleando combinaciones de formas decimales, duodecimales y sexagesimales para ciertas mediciones.

Doctor en astrofísica, Escuela Internacional Superior de Estudios Avanzados, Trieste.

Investigador independiente del Conicet.

Profesor adjunto, FCEYN, UBA.

Miembro del Centro de Formación e Investigación en la Enseñanza de las Ciencias, FCEYN, UBA.