El premio Nobel significa uno de los más altos reconocimientos a la labor científica. En este número de Ciencia Hoy se presenta una recopilación de los ganadores de 2022. Todos estos avances esclarecen varias dimensiones de la vida humana y del mundo natural, y la medicina es una de estas. Existen, sin embargo, zonas grises pobladas por muy diversas prácticas curativas que algunos consideran seudocientíficas o supersticiosas pero que dialogan y se mixturan con la medicina oficial y diplomada. Sobre estas artes de curar, el historiador Diego Armus ha escrito un texto que reproducimos a modo de editorial con el objetivo de enriquecer el intercambio entre autores, lectores, editores y toda la comunidad científica.

En 1925, el diario La Nación señalaba que la Madre María ‘ofrecía a todos, ricos y pobres, lo que la ciencia no puede ofrecer y la religión se niega a dar’. En 1929, el diario Crítica titulaba una de sus notas ‘La ciudad está minada de curanderas, curanderos y adivinas que explotan la credulidad del pueblo’.

Medio siglo más tarde, un prestigioso médico reumatólogo y profesor universitario contaba en un libro que durante varios años una señora a la que llamaban doña Esther le había estado derivando pacientes que no la visitaban por culebrillas, mal de ojo o tristezas sino por artritis. El médico reconocía como deuda personal no haber recomendado el nombre de doña Esther a aquellos pacientes que escapaban a su competencia profesional –por ejemplo, los afectados de empacho–. También afirmaba que estaba dispuesto a hacer tales derivaciones tan pronto se legalizara el curanderismo.

Estos comentarios pueden ser leídos como anticipos de lo que la historia sociocultural, la antropología médica y la sociología de la salud han estado discutiendo en las últimas décadas: si bien desde el siglo XVIII la medicina diplomada comenzó a delimitar su objeto de estudio y buscó oficializarse, no siempre logró desplazar a otras muy diversas artes de curar, un cambiante repertorio de saberes y prácticas donde destacan las mixturas, los intercambios y las reinterpretaciones.

Durante décadas –y siglos– las artes de curar han estado presentes en las trayectorias terapéuticas de enfermos ricos y pobres, educados o no, poderosos o desvalidos. Descubre una historia de continuidades que se fueron ajustando con el paso del tiempo pero que nunca faltaron.

Algunos ejemplos en el pasado argentino la ilustran. A mediados del siglo xix, Justo José de Urquiza, entonces gobernador de Entre Ríos, reconoce que debido a las guerras no era posible contar con los médicos habilitados, contradice al Tribunal de Medicina e invita a sus comandantes a convocar a los curanderos para atender la salud de sus soldados. Algo más tarde, el dos veces presidente Julio Argentino Roca no oculta su amistad y confianza con el popular curandero Pancho Sierra. María Salomé Loredo, conocida como Madre María y miembro de una tradicional familia argentina de fines del siglo xix, no solo frecuenta tertulias con Miguel Ángel Juárez Celman, Carlos Pellegrini y Bartolomé Mitre –a quienes probablemente haya atendido–, sino que también es consultada por centenares de enfermos. Años más tarde, el presidente Hipólito Yrigoyen y una multitud de padecientes –sin duda gente común, pero también calificados médicos de hospitales, funcionarios del Estado y militares– no solo se entusiasman con las promesas de cura del otorrinolaringólogo español Fernando Asuero y sus manipulaciones del nervio trigémino, sino que ignoran las críticas y las reservas que esas promesas motivan en ciertos círculos académicos locales.

Los ejemplos mencionados corresponden a los siglos xix y xx. Pero no faltan en siglos anteriores y están presentes también en el siglo xxi. Aunque abundan, muy pocas veces son parte de las historias de la medicina, la salud o la profesión médica. Y cuando lo hacen, aparecen marcados por la condena a su espuria condición y por una suerte de exotismo y excepcionalidad que se desentiende de su persistente presencia a lo largo de décadas y siglos.

Quienes habitan esa zona gris eran y son practicantes de las artes de curar que no logran reflejarse en los estereotipados perfiles del médico diplomado y del curandero popular, ambos falsamente incontaminados por tradiciones, prácticas y saberes exógenos a sus supuestas esencias. En el caso del médico, se trata de un experto que siempre hace buen uso de la ciencia con el fin de ofrecer convencidas respuestas a las enfermedades que la medicina oficial lista en una taxonomía destinada a lidiar con los malestares que aquejan a sus pacientes. Su respetable y también intimidatorio delantal blanco, su autocontenida compostura, sus racionales y no siempre comprensibles habla y caligrafía refuerzan el halo que rodea a sus proclamados nobles y abnegados empeños. En el caso del curandero, se trata del estereotipo de un vendedor de ilusiones, un hábil charlatán que ofrece soluciones alejadas de los saberes institucionalizados, un embaucador capaz de seducir con promesas a los pobres ignorantes que buscan respuestas a mal definidos y confusos malestares, una referencia para los desahuciados a quienes la medicina oficial no logra dar soluciones.

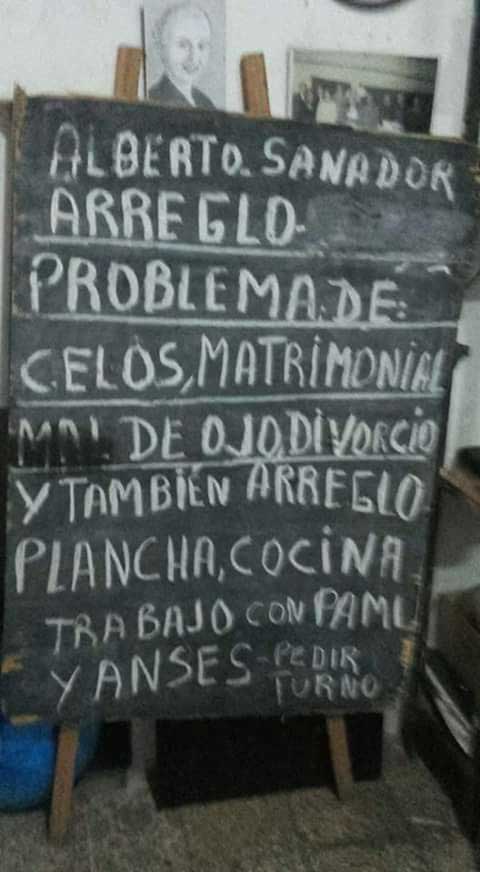

Son dos figuras cristalizadas, una suerte de fotografías. En la década de 1990 algunos medios impresos publicaron una curiosa foto destinada a atraer la atención de los lectores. Un amigo me la envió en 2020 cuando supo que estaba preparando un libro de reciente publicación –Sanadores, parteras, curanderos y médicas: las artes de curar en la Argentina moderna– sobre la zona gris donde circularon y circulan una gran variedad de sincretismos, las más de las veces muy inestables y cambiantes, todos abocados con mayor o menor rigor o éxito a lidiar con los malestares de la gente.

Leída sin atención, la foto que me envió mi amigo puede fácilmente reafirmar los rasgos del típico curandero que la medicina oficial no ha dejado de condenar en el último siglo y medio. La describo: en un cuarto sencillo, decididamente popular y donde no hay lugar para la holgura, un atril que ha perdido una de sus patas y por eso se apoya en una pared donde hay recortes de diarios y fotos, entre ellas la de Evita, sostiene una pizarra. Allí se lee: ‘Alberto sanador. Arreglo problema de celos, matrimonios, mal de ojo, divorcio. También arreglo planchas y cocinas. Trabajo con PAMI y ANSES. Pedir turno’.

Una lectura posible de la foto, apresurada, no hace más que reafirmar la cristalizada figura del curandero charlatán. Otra, más detenida, invita a reparar en la última línea del aviso. Alberto trabaja con dos agencias prestadoras de servicios de atención a la salud: el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), creado en 1971 con el objetivo de dar asistencia a jubilados y pensionados, y la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), creada dos décadas más tarde y abocada a gestionar beneficios sociales de muy diverso tipo para individuos y familias. Ambas dependencias eran parte –lo siguen siendo– del mundo de la asistencia social, de la salud pública y de la medicina diplomada, de tradición alópata, reconocida y legitimada por el Estado.

Los detalles sobre cómo Alberto podía ofrecer servicios en la trama institucional del ANSES y del PAMI son una incógnita. Quizá se haya tratado no más que de una triquiñuela para atraer interesados sin ser parte, realmente, de esa trama. También es posible que haya desarrollado relaciones y recursos que le permitieran, legítimamente, ser parte de ella. En cualquier caso, es evidente que tanto el sanador Alberto como quienes recurrían a sus servicios circulaban en un mundo donde coexistían y se mezclaban tradiciones de cuidado de la salud muy diversas. Probablemente los interesados en ser atendidos estuvieran lidiando con malestares para los que no habían encontrado respuestas efectivas en el hospital, la sala de primeros auxilios del barrio o el consultorio de un médico con título habilitante. O con malestares para los que, estaban convencidos, la medicina de esos médicos del delantal blanco no podía ofrecerles soluciones.

En cualquier caso, el sanador Alberto y quienes recurren a sus servicios destacan la existencia de una zona gris en la atención de la salud. Por ella se despliegan las trayectorias de todos, o casi todos, los que están procurando una cura, un tratamiento para paliar un dolor, la mejor gestión de un padecimiento. Incluso un consuelo. Todas ellas, aun en sus diferencias, transcurren en escenarios ritualizados donde la presencia, las palabras, la actitud y muchos otros recursos saturan la interacción entre quienes desean curarse y quienes se empeñan en ofrecer curas.

Agotadas la medicina hogareña y la automedicación, las dos primeras instancias donde se busca responder de algún modo a un malestar, los itinerarios terapéuticos recorridos por los enfermos no son necesariamente similares. Se ajustan a muy diversas circunstancias y condicionantes materiales, culturales, sociales e individuales. Cambian con el tiempo y no son los mismos en todos lados. Y reflejan la intensidad con que los triunfos y fracasos de la medicalización han penetrado en la vida cotidiana de la gente, de los ricos y de los pobres, de los educados e informados y de los que no lo son.

Los híbridos practicantes de las artes de curar son muchos, no están en los extremos, dominados por las cristalizadas figuras del charlatán y el médico diplomado. Están en el medio, en una zona gris muy rica en matices y especializaciones. Más o menos ostensiblemente, con mayor o menor intensidad, cubriendo pocos o muchos de los problemas de salud, estos practicantes de las artes de curar han sido parte de la experiencia vital de la gente. Si no de toda, sin duda de mucha gente. Tanto en el pasado como en el presente. Listo algunos ejemplos –estudiados en el libro mencionado anteriormente– que ilustran cuán poblada está la zona gris de la medicina y cuán variadas son sus ofertas: espiritistas, curadoras y curanderos, hipnotizadores, manosantas, médicos otorrinolaringólogos, pediatras, enfermeras, bacteriólogos, armonizadores, terapeutas que practican medicinas orientales en hospitales, médicos alópatas que se entusiasman con la homeopatía, curas sanadores, acupunturistas, parteras new age.

Por supuesto, esta lista es mucho más larga. Las artes de curar han sido y son parte del proceso de medicalización que en Occidente ha trasformado a la medicina alopática en medicina oficial, diplomada y hegemónica. Fue un proceso multisecular que no solo definiría lo sano y lo enfermo sino también redefiniría como fenómenos médicos asuntos hasta entonces pertinentes a la educación, la ley, la religión, las relaciones sociales, el mundo privado de los individuos y los grupos familiares. Sin embargo, y puesto que las relaciones entre cultura, biología y medio ambiente fueron, son y serán siempre inestables, la medicalización de la sociedad es un proceso inacabado e incierto. Las inmunidades colectivas se alteran, las enfermedades pueden o no controlarse, los recursos para preservar la salud cambian. La medicalización es, entonces, un proceso complejo, ambiguo y nunca completo. En ello cuentan muchas razones. Entre ellas, y de modo crucial en el último siglo y medio, las incertidumbres biomédicas, que pueden dejar de ser tales cuando algunas terapias específicas o ciertas políticas de salud pública han sido efectivas. Pero tan pronto esto ocurre, inevitablemente, nuevas incertidumbres, nuevos malestares, nuevas enfermedades ocupan su lugar.

No hay dudas de los enormes beneficios logrados por las intervenciones modernas de la biomedicina y la salud pública desde fines del siglo XIX. Pero junto a esos logros se despliega una larga lista de fracasos, necesidades básicas –ellas mismas cambiantes– insatisfechas y nuevos desafíos. Es este el escenario donde, tanto en el pasado como en el presente, las artes de curar se revelan como prácticas y saberes cambiantes, pero también resilientes. Tanto cuando la medicalización era apenas incipiente como en tiempos en que la biomedicina y la medicalización se volvieron hegemónicas, los practicantes híbridos han desestabilizado los presupuestos que han permitido hablar de la así llamada medicina occidental (en sí misma una categoría problemática) como una medicina radicalmente diferente e incontaminada por otras medicinas, entre ellas la amerindia, africana, india, china, místico-religiosa, new age, o una mezcla de ellas.

Lo cierto es que ninguna de estas tradiciones y culturas de atención a la salud ha sido –o sigue siendo– estática e impermeable a influencias e intercambios. Por ello las artes de curar suelen ser etiquetadas de muchos modos, en una suerte de jungla conceptual donde viejos y nuevos términos compiten para sobrevivir: hibridación, aculturación, sincretismo, fusión, fecundación cruzada, apropiación, cristalización, mestizaje y muchos otros. Todos estos conceptos son útiles, pero tienen limitaciones. Ninguno logra lidiar convincentemente con la porosidad, elasticidad e inestabilidad de las zonas grises de la medicina. Más aún, y en gran medida, se trata de etiquetas con las que difícilmente se identificarían la mayoría de los practicantes de esas artes de curar. Sin duda, sus trayectorias no son convincentemente legibles de la mano de las categorías legalidad/ilegalidad, culto/popular, lego/experto, elitista/masivo, moderno/tradicional, ortodoxia/heterodoxia.

La salud no ha sido un exclusivo territorio ni de los médicos diplomados ni de la medicina oficial en cualquiera de sus formas, estatal o privada. Antes que celebrar o condenar esta pluralidad, se trata de reconocer su perdurable presencia en cuanto tentativos recursos terapéuticos o meramente paliativos. Esto, claro está, hasta que se encuentren los modos y las respuestas eficaces que permitan que la gente y los prestadores de atención a la salud se dispongan a creer y confiar en ellos. Pero encontrar esas respuestas no ha sido ni es fácil. La vida de las personas está cruzada de malestares que distan de constituir entidades perfectamente definidas, y que por eso solo a veces logran ser etiquetadas. Algunos estudios indican que cerca de la mitad de las consultas médicas presenta síntomas para los que no se encuentran explicaciones satisfactorias. Y revistas prestigiosas, como el New England Journal ofMedicine, informan sobre estudios de medicina ambulatoria donde alrededor del 90% de los pacientes no logra ser convincentemente diagnosticado porque sus trastornos y síntomas no lo permiten, o porque no se pueden leer conforme la taxonomía vigente con que la medicina alopática y la biomedicina organizan sus enfermedades.

Los muchos híbridos que pueblan la zona gris de la medicina han sido y son parte de la experiencia cotidiana de vivir y sobrevivir en la Argentina moderna. No son, por supuesto, una exclusividad argentina. Se crea o no en lo que ofrecen, se confíe o no en ellos, en lo que hacen y en cómo lo hacen, allí están. Ignorarlos o meramente perseguirlos no ha sido muy efectivo, ni en el pasado ni en el presente. Es probable que tampoco lo sea en el futuro.

LECTURAS SUGERIDAS

ARMUS D, 2022, Sanadores, parteras, curanderos y médicas: las artes de curar en la Argentina moderna, FCE, Buenos Aires.

Doctor (PhD) en historia, Universidad de California en Berkeley. Profesor del Departamento de Historia, Swarthmore College, Pennsylvania.