La historia y la filosofía de la ciencia, que permiten entender cómo la ciencia es un fenómeno cultural, adquirirán mayor importancia en el futuro con el creciente reconocimiento del cometido de esta en la sociedad.

Es arduo definir a la ciencia. Desde un punto de vista filosófico, se trata de un tipo de conocimiento sobre la realidad, garantizado por una fundamentación empírica y en ocasiones sistematizado matemáticamente. Desde una perspectiva afín a las ciencias sociales, ciencia es lo que hacen aquellos que se declaran pertenecientes al sistema científico y a las estructuras e instituciones de dicho sistema. Para advertir la enorme heterogeneidad temática y metodológica de lo que entra bajo el concepto de ciencia, no hace falta más que hojear las páginas de una revista como Nature o Science, ¿Qué tienen de común todas esas cosas? No demasiado y, sin embargo, todos estamos más o menos seguros de que cuando hablamos de ‘ciencia’ estamos refiriéndonos a algo tan sólido y evidente como un banco de plaza en un día de sol.

La ciencia como cultura

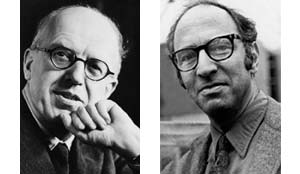

De una polémica sobre las relaciones entre el puritanismo, el capitalismo y la revolución científica que tuvo lugar en 1964 en la revista Past and Present entre el historiador marxista inglés Christopher Hill (1912-2003) y su colega y crítico Hugh F Kearney (1924-) resultaron dos conclusiones: (i) el surgimiento de la ciencia moderna fue simultáneo con el ascenso del capitalismo, y (ii) las relaciones entre capitalismo, ciencia y puritanismo constituyen una cuestión muy espinosa y discutida. Es sabido que fue la escuela de sociología alemana de comienzos del siglo XX la que planteó las relaciones entre pensamiento protestante y capitalismo –la famosa tesis de Max Weber (1864-1920), publicada por primera vez en 1904, y la posterior de Ernst Troeltsch (1865-1923), que data de 1911–.

A su vez, en 1938, el sociólogo estadounidense Robert K Merton (1910-2003), algo así como el padre fundador de la sociología clásica de la ciencia, publicó en un número monográfico de Osiris un trabajo en el que, sobre la base de elaboraciones estadísticas, argumentaba acerca de la participación sobresaliente de los sectores puritanos en la revolución científica. La tesis de Merton fue muy criticada en las últimas décadas, por ejemplo, en un número especial de 1989 de la revista Science in Context. Pero no hace falta profundizar en los debates sobre las componentes sociopolíticas del origen de la ciencia moderna para darse cuenta del peso de la aseveración de que la ciencia es un producto social y cultural.

Lo fascinante (por lo menos para el que esto escribe) es que sea, a la vez, una búsqueda de reconstruir teóricamente el universo material para aproximarnos a su estructura y poder operar sobre ella (o evitar hacerlo). Toda cultura reinterpreta simbólicamente el universo y se construye una imagen de él. La ciencia moderna, tal como la conocemos, es un elemento decisivo en la representación contemporánea del mundo. Más allá de las obvias transformaciones sociales producidas por la tecnología, la ciencia configura a tal extremo los modos de pensar y de vivir de nuestras sociedades modernas, que su tremenda influencia nos resulta transparente.

La exitosa serie de televisión Connections, del historiador de la ciencia británico James Burke, que la BBC estrenó en 1978, era una demostración práctica de cómo el complejo de conocimientos empíricos constituido por la ciencia, la tecnología y la medicina conforma un cerrado entretejido con la historia social y cultural. En la Argentina, por diversos motivos, parece a veces haber síntomas de una negación de la ciencia como fenómeno cultural. Recuerdo que cuando una importante biblioteca pública argentina estaba haciendo un registro de revistas culturales, Ciencia Hoy fue rechazada con el argumento de que era un órgano de divulgación científica. Contra esto, uno podría argumentar que hay géneros literarios que descansan en la ciencia, como la ciencia-ficción o la ficción científica, o hablar de la pululación de temas científicos en el arte. Pero esta ruta de ganar carta de ciudadanía en el mundo de las artes y las letras a partir de casos particulares, si bien productiva, es en el fondo trivial. Porque de lo que se trata es de algo bastante más hondo, a saber, de entender de qué manera la ciencia elabora las redes conceptuales con las que nos orientamos en el mundo, y nos otorga un vocabulario y un equipo mental para comprender la realidad y comprendernos.

Sobre todo a partir de la Ilustración, que la adoptó como modelo de racionalidad y orden social, la ciencia constituyó buena parte de la columna vertebral de la historia de Occidente, tanto para bien como para mal. Es curioso que quienes más pongan esto de relieve sean los críticos de la ciencia, en particular la crítica ambientalista, que argumenta que el complejo de ciencia e industrialismo funcionó en detrimento del ambiente y a favor de la explotación de los recursos (ver, por ejemplo, las obras de la historiadora de la ciencia feminista Carolyn Merchant). El villano de estas historias es invariablemente Francis Bacon, con su eficaz retórica de dominio y sometimiento de la naturaleza y su apología del método científico.

Un químico y novelista inglés, Charles Percy Snow (1905-1980), a la larga alto funcionario de política científica en su país, acuñó a comienzos de la década de 1960 la ahora archimencionada idea de ‘las dos culturas’, para expresar lo que él veía como el abismo que separaba el mundo de las humanidades del de las ciencias. Lo que Snow hizo fue, en realidad, magnificar la falta de comunicación entre científicos y gente de letras que partía las aguas en el enrarecido invernadero intelectual que es la Universidad de Cambridge. Y su proyecto de superar esa división se vinculaba con acentuar la influencia de los países occidentales sobre el Tercer Mundo, en tiempos de la Guerra Fría. Pero, más allá de esto, parece oportuno ver que el uso que se suele hacer de la intuición de Snow a favor de cerrar una supuesta brecha de culturas académicas muchas veces enmascara una cuestión más radical: la de la falta de reconocimiento de la ciencia como fenómeno cultural.

La historia y filosofía de la ciencia

Desde la Antigüedad, correspondieron a la filosofía los intentos de definir qué es la ciencia. Pero si al momento de contar la historia de los intentos de dar cuenta de la ciencia comenzamos con los pitagóricos del sur de Italia en el siglo VI antes de nuestra era, el surgimiento de la filosofía de la ciencia como disciplina académica independiente tuvo lugar recién en la segunda mitad del siglo XIX, el momento de triunfo de la física clásica, la formulación de la teoría evolutiva y el florecimiento de la segunda revolución industrial, asentada sobre la industria química y la electricidad. Por su parte, la historia de la ciencia se configuró como disciplina poco más tarde, durante la primera mitad del siglo XX. La más reciente de estas especialidades es la sociología de la ciencia, que apareció después de la Segunda Guerra Mundial.

Entre la primera y la segunda posguerra del siglo XX, el empirismo lógico constituyó la ortodoxia de la filosofía de la ciencia, con sus raíces en el empirismo inglés, el positivismo alemán y los grandes avances de la lógica de fines del siglo XIX y comienzos del XX. En la década de 1960, como consecuencia de la revolucionaria obra del historiador estadounidense de la ciencia Thomas Kuhn (1922-1996), la filosofía de la ciencia resultó transformada por un giro historicista, que desembocó en el establecimiento de programas conjuntos de historia y filosofía de la ciencia.

En la década de 1980 irrumpió con fuerza en ese escenario la sociología del conocimiento científico, en la versión denominada ‘programa fuerte’, que buscaba estudiar las determinaciones macro y microsociales de los contenidos de la ciencia. Si poco antes había sido la historia la que había renovado la filosofía de la ciencia, ahora era la sociología la que, con vocación hegemónica, se convertía en un polo de aglutinación de los que, a partir de entonces, comenzaron a llamarse ‘estudios sociales de la ciencia’ (SSS, por su sigla en inglés).

Thomas Samuel Kuhn (1922-1996), el historiador y filósofo de la ciencia más influyente de la segunda mitad del siglo XX. Su discutido libro La estructura de las revoluciones científicas (The Structure of Scientific Revolutions, 1962) fue prácticamente un best-seller mundial.

En el entramado teórico e institucional de este nuevo tipo de programas se fue perfilando el área de los ‘estudios de ciencia, tecnología y sociedad’, con una impronta más sociológica que histórico-filosófica, y más tecnológica que científica. A mi entender, después de haber atravesado las sacudidas posmodernas, y haber comprado la partida entera de herramientas teóricas de deconstrucción y construcción de discursos, la historia de la ciencia sale de esta saga agotada y desorientada. A algunos de mi generación, que ingresamos a la disciplina movidos por un entusiasmo por las ciencias humanas que no colisionaba con la admisión de la validez del conocimiento de las ciencias naturales, se nos hace difícil reconocer, cuando hojeamos las revistas de la especialidad, qué queda de aquella historia de la ciencia robusta y vital de las décadas de 1960-1980, que fue el motivo por el cual nos enamoramos de la disciplina.

Ante el grado de fragmentación discursiva, es difícil pronosticar qué será de la historia de la ciencia en los próximos años. Agotadas las variantes de la gran narrativa de la revolución científica, la historia de la ciencia ha entrado en lo que podemos calificar como un período helenista, con una historiografía hiperelaborada y un estilo demasiado maduro que, aun cuando sorprenda por el virtuosismo, no deja de ser un ejercicio de omphaloskepsis, sin mucho que comunicar más allá de un círculo áulico de especialistas. En Iberoamérica podrían ir un poco mejor las cosas, dado que considerables segmentos de la historia de la ciencia en la región restan por ser explorados. Pero habría que esperar que los futuros autores de estas historias posibles eviten tanto el enfoque presentista o anacrónico de la historiografía anterior a 1930, como las versiones locales de la historiografía anglohablante de la costa oeste de los Estados Unidos y su muy particular óptica de ese objeto imaginario que se ha dado en llamar Latin American science.

En cuanto a la filosofía de la ciencia, tuvo lugar entre nosotros una curiosa historia. En las últimas décadas experimentamos aquí el auge de la epistemología, nombre con el que se designa a la filosofía de la ciencia. Paradójicamente, mientras que el modelo teórico predominante recibido y difundido aquí fue el anglosajón, lo que podemos llamar el modo social de la disciplina se asemejó más al francés, es decir, la epistemología pasó a ser una suerte de moda cultural, algo de lo que todo el mundo hablaba para sentar patente de persona actualizada.

Esto contrasta con lo que sucedido en los Estados Unidos, donde esta materia fue siempre el oficio de un puñadito de especialistas, en general jóvenes con formación científica (la gran mayoría eran físicos) que hacían sus doctorados en filosofía. Estamos hablando de una formación larga y exigente con resultados más bien esotéricos, muy formalizados y, para el común de las gentes, soberanamente aburridos. El libro de Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas (1962), tuvo la (buena o mala, según se mire) virtud de popularizar varias cuestiones de filosofía de la ciencia. Así, en las décadas de 1960 y 1970, en el mundo anglohablante la disciplina experimentó una primavera amable, que fue verano en el Río de la Plata. Pero creo que desde hace una o dos décadas la cosa retomó los carriles de la ultraespecialización. Parecería que el futuro va a ver un desplazamiento desde la filosofía de la ciencia general hacia la especial, es decir, hacia la filosofía de la biología o de la física. El debate sobre el cambio teórico o la dinámica de teorías y la polémica entre realismo científico e instrumentalismo, que dominó el escenario en las últimas décadas del siglo XX, vienen cediendo el paso a temas más focalizados.

Colofón

La historia y la filosofía de la ciencia continúan siendo la avenida real para acceder a la ciencia como un fenómeno cultural, sobre todo cuando están enriquecidas por enfoques antropológicos, sociológicos y de otras humanidades, como la crítica literaria y la lingüística. En el futuro inmediato, estos complejos disciplinares focalizados sobre la ciencia aumentarán su importancia, en proporción al creciente reconocimiento que se tenga del papel que esta desempeña en la sociedad.